6 Agosto 2008 § § permalink

Mettiamo che uno voglia capire come è andato l’Otello diretto da Muti a Salisburgo. Mettiamo che apra il «Sole24ore». Carla Moreni: “Quanto è nuovo, audace, tragico e radicalmente diverso da tutte le interpretazioni mai sentite di Otello questo di Riccardo Muti a Salisburgo”; e giù, una sbrodolata sul cavaliere solitario (“straordinariamente solo, su una strada di teatro che nessun altro poi percorrerà”), propagatore incompreso del bello, attorniato da una manica di incapaci. E ancora: “Quando c’è Riccardo Muti sul podio, e sempre di più negli ultimi tempi, come in un gesto di deliberata solitudine o solipsismo, la clessidra del teatro parte solo dal podio”. Ma accanto al registro lirico, Moreni usa anche quello sarcastico, principalmente nei confronti del regista e della sua orrenda pedana di plexiglas: “lì ha luogo quasi sempre l’azione. Tutti fermi, impalati come manichini”. Boh, che strano, questa storia dei cantanti impalati mi ricorda qualcosa… Ma no, andiamo avanti. La compagnia di canto: mediocre, incapace di seguire la siderale visione del Maestro. Ancora un’offesa al Grande: lui, incompreso, solo, geniale e sconfitto. Gli impongono una compagnia mediocre. A parte Alvarez, dice Moreni, “gli altri sono corretti”, ma la loro correttezza “non è di Verdi”, come a dire, ‘non è di Muti’. Ma che strano, anche questa cosa delle regie e dei cast mediocri mi ricorda qualcosa… Ma no, dev’essere stata una serata meravigliosa. Che peccato non essere lì. Grazie di avercelo raccontato con tanta passione, Moreni.

Mettiamo poi che il nostro amico apra la Repubblica. “Muti illumina la violenza di Otello” urla il titolo. Dino Villatico: “a prevalere è lo scatenarsi di una violenza esasperata, sul limite della rottura degli equilibri sonori e del rumore. Ma proprio per questo il capolavoro verdiano sembra acquistare una luce nuova: lo scavo nell’ inferno delle passioni, come sempre sospese nell’ irreale di un mondo come lo si vede e non come è, proietta un’ombra cupa, amarissima sulla visione che l’ ultimo Verdi ha della vita. Verdi, sotto la bacchetta di Muti, è il compositore della disperazione senza speranza”. La disperazione senza speranza! Ah, come dev’essere stato profondo, questo spettacolo! Come il mare, profondo ed infinito! Però Villatico sullo spettacolo è più prudente “Sulla scena si vede uno spettacolo bellissimo, ma non di uguale forza interpretativa”. Un colpo al cerchio e uno alla botte. È bello ma non tanto bello quanto quello che fa Muti, e la sua ottima compagnia di canto (“dolcissima, incantevole” Desdemona, “un personaggio complesso” Otello, “sottile, diabolico e per nulla trucido” Jago). Insomma, una grande serata, anche sul fronte vocale. È Moreni che, come al solito, è un po’ ipercritica.

Ma il nostro amico si vuole documentare, e compra anche il Corriere. Va beh, Paolo Isotta. Uffah! Però dicono che sia colto, che diamine, leggiamo! “Il meglio diretto che abbia mai ascoltato (Riccardo Muti)”. Addirittura! e con tanto di parentesi, casomai qualcuno avesse dei dubbi. Isotta non riesce a comprendere le contestazioni al tutto sommato pregevole e onesto regista, e cerca conforto in “una straordinaria pagina del Gibbon su Costanzo II”. Con il risultato che non riusciamo a spiegarcele neanche noi, le contestazioni. Ma la musica? “Quest’ Otello concertato da Muti è di un suono sontuoso, rutilante eppur trasparente, che fa vibrare tutta la sala dai vertici dell’ottavino alle note gravissime del cimbasso”. Diavolo di un Isotta. Il cimbasso. C’è sempre qualcosa da imparare. Un euro speso bene. E la compagnia? Ottima, e dove non lo è lo diventerà. Che vuol dire lo diventerà? “Antonenko: diciamo che se non è oggi un Otello perfetto lo sarà domani”. Ma certo, chi lo ha scelto ha peccato per preveggenza. È la passione: si sa, non tollera attese.

Ma il nostro amico si vuole documentare, e compra anche il Corriere. Va beh, Paolo Isotta. Uffah! Però dicono che sia colto, che diamine, leggiamo! “Il meglio diretto che abbia mai ascoltato (Riccardo Muti)”. Addirittura! e con tanto di parentesi, casomai qualcuno avesse dei dubbi. Isotta non riesce a comprendere le contestazioni al tutto sommato pregevole e onesto regista, e cerca conforto in “una straordinaria pagina del Gibbon su Costanzo II”. Con il risultato che non riusciamo a spiegarcele neanche noi, le contestazioni. Ma la musica? “Quest’ Otello concertato da Muti è di un suono sontuoso, rutilante eppur trasparente, che fa vibrare tutta la sala dai vertici dell’ottavino alle note gravissime del cimbasso”. Diavolo di un Isotta. Il cimbasso. C’è sempre qualcosa da imparare. Un euro speso bene. E la compagnia? Ottima, e dove non lo è lo diventerà. Che vuol dire lo diventerà? “Antonenko: diciamo che se non è oggi un Otello perfetto lo sarà domani”. Ma certo, chi lo ha scelto ha peccato per preveggenza. È la passione: si sa, non tollera attese.

Ora il nostro amico è preparatissimo. Ha maturato la sua idea. Che spettacolo! Che direttore! La disperazione dell’ultimo Verdi! Senza speranza! Può affrontare qualsiasi discussione: è come se quel 1° agosto di Salisburgo, benedetto da Apollo e da Dioniso, ci fosse stato anche lui al Grosses Festspielhaus. Ma a Roma non se lo farà scappare, il grande spettacolo. Sarà lì, il 6 dicembre. Il giorno prima di Sant’Ambrogio. Muti è un grande, non è vendicativo.

Mettiamo ora che il nostro amico compri un biglietto di treno, e passi la frontiera. A Chiasso, per far piacere a Arbasino, o dal Frejus, o da dove vuole lui. Mettiamo che si trovi a chiacchierare con un appassionato d’opera inglese, o tedesco, o francese, o americano. Il discorso cade sull’Otello di Salisburgo. Questa la so, dirà il nostro omino: “Ah, la meraviglia, la solipsistica grandezza del direttore, la disperazione senza conforto dell’ultimo Verdi! Peccato il cattivo regista, che ha ingessato i cantanti; peccato la compagnia, con luci e ombre, forse non all’altezza del grande direttore! ma si sa, i grandi direttori, come eroi romantici, devono lottare contro le avversità del destino. E il destino aveva scelto per loro quei cantanti”.

Mettiamo ora che invece di incontrare l’ammirazione dei suoi interlocutori li veda sganasciarsi dalle risate. Mettiamo che aprano le loro valigie, e gli mettano davanti agli occhi tutti i giornali del mondo, o meglio quei pochi fra i giornali o siti internet del mondo che non ignorano quel club per miliardari sprassolati che si chiama Festival di Salisburgo! Il nostro amico forse mastica un po’ di lingue e, piano piano, cercherà di decifrare gli articoli che gli squadernano di fronte.

Orrore! Come in un incubo, come nello specchio deformante di un luna-park! tutte le sue certezze in fumo! ma come è stato possibile? Neanche uno che capisca la disperazione dell’ultimo Verdi! Il grandioso solipsimo del nostro direttore, il Grande Diseredato! NZZ: “Riccardo Muti è responsabile di molti problemi: semplicemente, suona così forte da non lasciare spazio a nessuno”. Ignoranti! Bloomberg: “La compagnia restava imbambolata, il più vicino possibile alla ribalta, con gli occhi fissi a Muti… Il Verdi di Muti è esplosivo, teso e carico di energia grezza. Ma è anche fracassone, brutale e sgradevolmente autocratico”. Dannati americani, cosa possono capire della clessidra del teatro! Non se lo meritano, a Chicago! La Berliner Zeitung: “Niente da dire: Riccardo Muti viene da una lunga tradizione verdiana. Ma è proprio questo il problema: non viene soltanto, lì rimane e non fa che riprodurla”. Come? E il “nuovo, audace” Otello di Moreni? Berlinesi provinciali, cosa ne sanno loro di innovazione! Per fortuna il Figaro non ci tradisce con parole simili ai nostri beneamati, ma per il resto è un disastro. Il Tagesspiegel? “Quello che [Riccardo Muti] fa di una delle partiture più intelligenti e avanzate rasenta lo scandalo. Si tratta del solito trucco: finché suoni fortissimo, nessuno si accorge di nulla”. Screanzati! E il cimbasso, dove lo mettiamo? Ma non è finita. Basta fare una ricerca su internet: uno sfacelo. Nessuno trova le parole alate, i trasporti lirici dei nostri critici. Se non si fosse trattato di un’unica recita, si potrebbe dire che la critica italiana non ha visto lo stesso spettacolo degli altri.

Come mai? Come è potuto succedere, si chiederà il nostro omino sbeffeggiato? Può essere che la nostra gloriosa e coltissima critica sia macchiata di sordido provincialismo? Oppure sono questi tedeschi, questi austriaci, questi inglesi e americani che non capiscono il vero genio musicale, perso su una strada di teatro che nessun altro poi percorrerà?

Mistero fitto. E neppure una riga del Gibbon a darci una mano.

APPENDICE DEL 9 AGOSTO 2008: aggiungo la Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), e la sua severissima stroncatura, intitolata “Un carrozzone di esibizionismo musicale”: “Il maestro, fedele alla sua fama di spregiatore del teatro di regia, si è anche premurato che il regista se ne stesse obbediente in riga” (ma porca miseria, bisogna andare a Francoforte per leggere questa semplice verità? Forse Moreni non la sa?); e ancora: “Riccardo Muti ha condotto i navigati Wiener Philharmoniker come un carrozzone di lusso attraverso questa opera profonda ed ambigua. Tanto sportivo, veloce, liscio, e furbesco, da farci pensare che ad ogni battuta ci dicesse «qui mi trovo a mio agio». Tutto risuonava di un sound monotono ma risplendente, che aveva una sola qualità: il volume forte. Un carrozzone di esibizionismo musicale sotto il cui ingombro i cantanti, tra i quali il ben preparato, anche se del tutto privo di colore, Otello di Aleksandr Antonenko, non potevano che soffrire”. Ma a noi italiani, cosa ci manca per poter leggere degli articoli così?

16 Luglio 2008 § § permalink

Forse, se si dovesse indicare l’evento che ha più profondamente modificato la storia della recezione del teatro d’opera negli ultimi trent’anni, non bisognerebbe guardare alle novità di cartellone, alle innovazioni registiche o a quelle manageriali. Bisognerebbe semplicemente alzare lo sguardo al boccascena, e fissare quelle due, a volte tre righe di testo luminoso che sovrastano i cantanti. Bisognerebbe osservare quel movimento ritmico che l’intero pubblico in sala fa con gli occhi (o con l’intera testa), ogni dieci, venti o trenta secondi, per l’intera durata dello spettacolo.

I sopratitoli quest’anno compiono il loro primo quarto di secolo. La loro introduzione in quella che sembrava una forma spettacolare immobile nel suo rituale codificato – in realtà mobilissima, come tutte le forme di spettacolo dal vivo – si deve a Lofti Mansouri, il manager-sovrintendente, iraniano di nascita e americano d’adozione, che nel gennaio del 1983, in occasione di una produzione della Elektra di Strauss della Canadian Opera Company a Toronto, chiese la proiezione del libretto su uno schermo orizzontale posto sulla cornice del palcoscenico (boccascena). Fu l’inizio di una piccola rivoluzione, dapprima tutta americana, in seguito, con insolita rapidità, accettata in tutto il mondo. Il nome che in un primo momento prese questa innovazione tecnica fu Surtitles, anche se, con spirito tutto anglosassone, il marchio fu immediatamente registrato dalla Canadian Opera Company, e dunque da allora in poi per il resto del mondo anglofono il termine da usare per evitare di pagare royalties fu Supertitles, manco fosse un gruppo di supereroi (in realtà, il termine originale canadese è rimasto quello più diffuso, anche se non viene mai messo per iscritto). Negli Stati Uniti fu la grande Beverly Sills, allora manager della New York City Opera, a introdurli per la prima volta, nel settembre del 1983, in occasione di una produzione di Cendrillon di Massenet al New York State Theater.

Il debutto italiano di quelle che per un po’ di tempo furono popolarmente definite, con un termine meno scioccante per il mondo della lirica, “didascalie”, avvenne il 1° giugno del 1986 in una produzione dei Meistersinger al Maggio Musicale Fiorentino; la loro importazione si deve presumibilmente a Zubin Mehta, di casa tanto a New York quanto a Firenze, ma trovarono da subito un sostenitore brillante, autorevole e influente in Sergio Sablich, che non solo firmò la prima traduzione (anche se in questo caso sarebbe più giusto definirla “sceneggiatura”), ma li sostenne sempre e ovunque contro l’antipatia della critica più conservatrice. Antipatia che durò per anni, e che fu tutt’altro che leggera.

Quello fiorentino era il debutto europeo dei sopratitoli, e dovettero passare ancora degli anni perché essi fossero accettati ovunque. In Italia una parte della critica li accettò con una certa indifferenza (“non hanno disturbato lo spettacolo”, scrisse Giorgio Pestelli, “non ha dato troppo fastidio” Bortolotto), altra parte fu severissima (“una scelta di un provincialismo turistico riprovevole” scrisse, comicamente, Duilio Curier).

Che io sappia, la prima proiezione di sopratitoli di un libretto in lingua italiana fu fatta a Torino in occasione del Mitridate di Mozart il 28 aprile del 1995; li volle Carlo Majer, allora direttore artistico del Teatro Regio, che non solo dall’anno precedente li aveva richiesti per tutte le opere in lingua straniera, ma che dopo una serie di esperimenti e messe a punto, li rese una presenza stabile per tutte le opere rappresentate, indipendentemente dalla lingua del libretto.

In Italia la prima realtà a farne il proprio business fu la Eikon, azienda con sede all’Impruneta (Firenze), fondata dall’imprenditore e fotografo pubblicitario Nedo Ferri; per più di dieci anni dominò incontrastata il mercato, e solo nel 1996 nacque Prescott Studio, di Mauro Conti, storico maestro del Teatro Comunale di Firenze ed ex collaboratore di Ferri. Oggi molti teatri si sono attrezzati autonomamente, ma le due aziende concorrenti continuano a fornire il loro servizio a molti teatri d’opera e di prosa.

Anche dal punto di vista tecnologico molte cose sono cambiate. Le prime proiezioni erano decisamente riassuntive, poiché si avvalevano di proiettori di diapositive di alta qualità ma fisicamente imponenti e farraginosi da utilizzare. La Eikon per prima si fece creare un programma per Apple Macintosh che metteva in sequenza diversi proiettori, in modo da rendere il lavoro del maestro collaboratore addetto alla proiezione più semplice. Poi sono arrivati anche i videoproiettori, sempre più potenti e competitivi, tali da rendere in parte obsoleta la vecchia diapositiva (ma molti preferiscono ancora il lavoro fotografico). Infine i tanti display luminosi.

Ma più che l’innovazione tecnologica, ciò che più colpisce è la trasformazione estetica e nella recezione che i sopratitoli hanno provocato. Se qualcuno facesse una statistica confrontando il numero di Ring o di produzioni di Janačék nei teatri europei prima e dopo l’introduzione dei sopratitoli, sono sicuro che scoprirebbe un fortissimo incremento. I sopratitoli hanno spalancato le porte dei teatri a titoli fino a non molto tempo fa programmabili solo come rarità per intenditori, e alimentato una ripresa di interesse da parte del pubblico di dimensioni straordinarie nei confronti dei titoli meno accessibili. Hanno dunque contribuito a rendere lo spettacolo lirico un’esperienza meno dedita alla ripetizione di sé stessa, e più vicina alla sensibilità culturale odierna.

Presumibilmente il loro viaggio non è finito. Alcuni teatri già proiettano i testi in più lingue (la Florida Grand Opera di Miami, per esempio, offre le traduzioni spagnola e inglese affiancate). Altri, dal Metropolitan alla Scala, hanno optato per dei sistemi apparentemente più discreti come i cosiddetti “videolibretti”; dico apparentemente perché in realtà richiedono lo stesso sforzo concettuale e, soprattutto, lo stesso mutamento di modalità recettiva (“Opera is not a reading experience!”, tuonava anni fa il direttore di «Opera News»). Altri ancora immagino che prima o poi decideranno di recedere da un elemento che, comunque lo si voglia intendere, rimane piuttosto invasivo; saranno aiutati in questo da nuove tecnologie, come la distribuzione di palmari all’ingresso a chi ne facesse richiesta, o da chissà cos’altro. L’assenza di sopratitoli diventerà così parte di una nuova filologia dell’ascolto.

È difficile da dire che cosa ne sarà in futuro, ma ciò che è innegabile è che da servizio accessorio i sopratitoli sono diventati parte integrante dello spettacolo e del modo di goderlo. Sono diventati una delle tante competenze artigianali necessarie allo spettacolo dal vivo.

Dunque: Buon compleanno, sopratitoli!

30 Giugno 2008 § § permalink

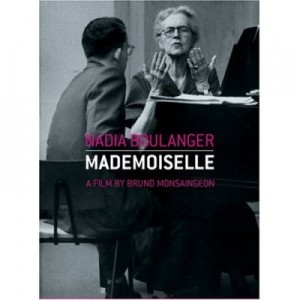

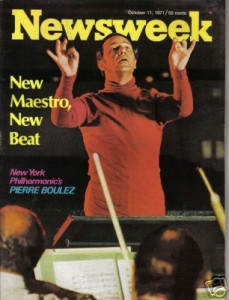

È difficile sopravvalutare l’influenza che Nadia Boulanger ha avuto sulla musica del Novecento. I suoi Mercoledì, durante i quali una cinquantina di studenti e ammiratori, celebri e meno celebri, invadevano il celebre appartamento di rue Ballu 36 – una casa letteralmente traboccante di libri, partiture, strumenti, fotografie e cimeli – sono ormai entrati nella leggenda. “Mademoiselle”, come era affettuosamente definita, vi teneva banco con le sue dottissime analisi, gli ascolti di nuove composizioni, la conversazione sempre elevata e brillante, ma in nessun caso sciatta o salottiera; con i suoi occhiali a pince-nez, così professorali e inconsueti su un volto femminile; con la sua profonda intimità intellettuale con molte delle maggiori menti artistiche del secolo. Fauré, Stravinsky, Valèry, Cocteau, Gershwin, Bernstein, la principessa di Polignac, Szeryng fra i tantissimi frequentatori; un’intera generazione di compositori americani tra i suoi allievi (gli “americani a Parigi” degli anni Venti): Carter, Copland, Piston, Thomson ecc., ma anche molti direttori d’orchestra (Baremboim e Gardiner per fare tre nomi “recenti”); pianisti, come il grande Dinu Lipatti; ma osservare la lista dei frequentatori e degli allievi è sorprendente per l’impressionante escursione temporale e culturale dei suoi ammiratori, da Jaques Ibert a Piazzolla, da Menotti a Philip Glass o a Quincy Jones. Prima donna a dirigere una grande orchestra come la New York Philarmonic, Nadia Boulanger ha rappresentato per anni il concetto stesso di cultura musicale; poi qualcosa ha cominciato a cambiare. La sua distanza dalle tecniche della serialità (distanza nutrita di rispetto e di competenza, come sempre nel suo caso) l’ha resa invisa ai giovani rampanti degli anni Sessanta e Settanta, Boulez in testa, che cominciarono a parlare sprezzantemente del suo entourage come di un mondo di bolsi accademici (la “boulangerie” lo definivano, con una battuta che grazie alla sua facile rozzezza diventò presto celebre).

È difficile sopravvalutare l’influenza che Nadia Boulanger ha avuto sulla musica del Novecento. I suoi Mercoledì, durante i quali una cinquantina di studenti e ammiratori, celebri e meno celebri, invadevano il celebre appartamento di rue Ballu 36 – una casa letteralmente traboccante di libri, partiture, strumenti, fotografie e cimeli – sono ormai entrati nella leggenda. “Mademoiselle”, come era affettuosamente definita, vi teneva banco con le sue dottissime analisi, gli ascolti di nuove composizioni, la conversazione sempre elevata e brillante, ma in nessun caso sciatta o salottiera; con i suoi occhiali a pince-nez, così professorali e inconsueti su un volto femminile; con la sua profonda intimità intellettuale con molte delle maggiori menti artistiche del secolo. Fauré, Stravinsky, Valèry, Cocteau, Gershwin, Bernstein, la principessa di Polignac, Szeryng fra i tantissimi frequentatori; un’intera generazione di compositori americani tra i suoi allievi (gli “americani a Parigi” degli anni Venti): Carter, Copland, Piston, Thomson ecc., ma anche molti direttori d’orchestra (Baremboim e Gardiner per fare tre nomi “recenti”); pianisti, come il grande Dinu Lipatti; ma osservare la lista dei frequentatori e degli allievi è sorprendente per l’impressionante escursione temporale e culturale dei suoi ammiratori, da Jaques Ibert a Piazzolla, da Menotti a Philip Glass o a Quincy Jones. Prima donna a dirigere una grande orchestra come la New York Philarmonic, Nadia Boulanger ha rappresentato per anni il concetto stesso di cultura musicale; poi qualcosa ha cominciato a cambiare. La sua distanza dalle tecniche della serialità (distanza nutrita di rispetto e di competenza, come sempre nel suo caso) l’ha resa invisa ai giovani rampanti degli anni Sessanta e Settanta, Boulez in testa, che cominciarono a parlare sprezzantemente del suo entourage come di un mondo di bolsi accademici (la “boulangerie” lo definivano, con una battuta che grazie alla sua facile rozzezza diventò presto celebre).

È una storia che ci viene oggi raccontata dal riversamento in DVD di un film del 1977 di Bruno Monsaingeon intitolato proprio Mademoiselle, e girato su pellicola in b/n in occasiuone dei novant’anni della Boulanger. Il film dura 80 minuti circa, e se non fosse per il suo altissimo valore documentario si potrebbe dire che è un’opera minore di questo grande regista documentarista. Ma assistere a una lezione della Boulanger, già molto anziana, ascoltare il suo francese coltissimo e perfetto, ammirare l’esibizione naturale e continua di “clartè” del suo pensiero, la prontezza con cui risponde alle domande, a volte un po’ fumose o vagamente petulanti, dell’intervistatore ne fanno uno spettacolo straodinario. Accompagnano la visione due commentatori d’eccezione: il misterioso Igor Markevitch, e il grande Leonard Bernstein, naturalmente seduto al pianoforte.

È una storia che ci viene oggi raccontata dal riversamento in DVD di un film del 1977 di Bruno Monsaingeon intitolato proprio Mademoiselle, e girato su pellicola in b/n in occasiuone dei novant’anni della Boulanger. Il film dura 80 minuti circa, e se non fosse per il suo altissimo valore documentario si potrebbe dire che è un’opera minore di questo grande regista documentarista. Ma assistere a una lezione della Boulanger, già molto anziana, ascoltare il suo francese coltissimo e perfetto, ammirare l’esibizione naturale e continua di “clartè” del suo pensiero, la prontezza con cui risponde alle domande, a volte un po’ fumose o vagamente petulanti, dell’intervistatore ne fanno uno spettacolo straodinario. Accompagnano la visione due commentatori d’eccezione: il misterioso Igor Markevitch, e il grande Leonard Bernstein, naturalmente seduto al pianoforte.

Racconta Monsaingeon nelle note di copertina che originariamente il film si apriva con una scena di Love Story, il film drammatico/sentimentale di Arthur Hiller che a partire dal 1970 ha fatto piangere generazioni di innamorati. Nella trama del drammone, lei, la semplice e bellissima musicista (Ali MacGraw), per sposare lui (Ryan O’Neal), ricco e altoborghese, aveva rinunciato alla borsa di studio a Parigi a cui tanto teneva; lui aveva rinunciato al patrimonio di famiglia e alla brillante carriera connessa. La scena, tagliata dal DVD per una questione di diritti, era quella, precedente al sacrificio, in cui lei comunicava a lui che sarebbe partita per la Francia: aveva finalmente ottenuto la possibilità di andare a studiare a Parigi con la celebre Nadia Boulanger. Cosa non si fa per amore.

31 Maggio 2008 § § permalink

Suzanne G. Cusick è l’autrice un articolo molto interessante e veramente ben documentato sull’utilizzo della musica come strumento di tortura nelle prigioni americane in Iraq. Si potrebbe pensare che un utilizzo di questo tipo degradi la musica a rumore, ma credo sia vero il contrario: è la spaventosa amplificazione del messaggio a fare effetto, non solo la quantità di decibel, tanto è vero che alcune musiche sono adatte, altre no. Dunque è un utilizzo politico del messaggio, una violenza più psicologica che fisica. (Grazie ad Alex Ross per la segnalazione).

31 Maggio 2008 § § permalink

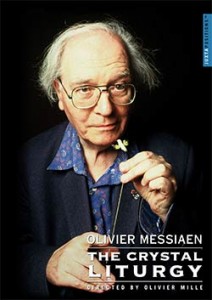

Il prossimo 10 dicembre saranno passati 100 anni dalla nascita di Olivier Messiaen, e gli omaggi hanno da tempo cominciato ad apparire un po’ ovunque. Qui vorrei ricordarne due, di taglio molto diverso: il film di Olivier Mille, intitolato La Liturgie de cristal, del 2002, da poco pubblicato in DVD nella bella collana “Juxtapositions” (The Crystal Liturgy, Ideale Audience 2007), e un buffo quanto incongruo articolo che gli ha recentemente dedicato il «Nouvel Observateur».

Il film di Mille è un bellissimo omaggio. Comincia con una lunga sequenza di canyon dello Utah, per poi ripercorrere la vita creativa di Messiaen per ampi capitoli, utilizzando frammenti di interviste, scene di paesaggio ed esecuzioni musicali. Ci sono tutti gli aspetti della lunga e per molti versi sorprendente vita di Messiaen: l’ornitologo serissimo, appassionato, spesso quasi infastidito dalla sufficienza con cui talvolta era (e per molti versi tuttora è) considerato questo aspetto della sua creatività. Lo studioso di discipline filosofiche e spirituali, con il capitolo sul Giappone, e l’indissolubile legame con le immagini e i motivi della fede cattolica. Messiaen compositore, dalla classe di Dukas alle prime creazioni, il campo di prigionia e la genesi del Quatuor puor la fine du temps, poi le tante fasi e la straordinaria ricchezza e varietà del suo catalogo, compreso il periodo americano e il vasto affresco di Des Canyons aux Etoiles (con delle belle riprese del Mount Messiaen, la montagna che gli fu dedicata nello Utah nel 1978). E ancora: Messiaen didatta, con gli interessanti frammenti di lezione al Conservatorio. E sopra tutto, molta bellissima musica, dal Catalogue des oiseux al San Francesco d’Assisi. Tutto in un’ora, sinteticamente riassunto ma non imbottito d’informazioni. Il DVD comprende anche tre frammenti di un precedente documentario di Mille su Messiaen, Des canyons aux étoiles, le Mode d’Olivier Messiaen, del 1997, fatto di interviste a interpreti, amici e allievi. Un invito ad approfondire e a conoscere, proprio come dev’essere un omaggio.

Nei tanti inserti di intervista si ritrova il Messiaen immaginifico, quasi serioso nelle spiegazioni – ma con un filo di spirito sornione e un vistoso piacere nell’essere ascoltato e ammirato – intelligente e privo del timore di sembrare presuntuoso. Le prime parole che gli si sente dire sono:

Nei tanti inserti di intervista si ritrova il Messiaen immaginifico, quasi serioso nelle spiegazioni – ma con un filo di spirito sornione e un vistoso piacere nell’essere ascoltato e ammirato – intelligente e privo del timore di sembrare presuntuoso. Le prime parole che gli si sente dire sono:

Je suis musicien d’abord, bien entendu, compositeur de musique, professeur de composition, organiste, pianiste, aussi rythmicien – j’ai fait des études particulier des rythmes, surtout sur la métrique grecque et les decî-tâlas de l’Inde antique – mais je suis également ornithologue, et ornithologue professionnel et de métier, et ça fait plus de trente ans que je note des chants d’oiseaux pas seulement en France et dans toutes le provinces de France, mais dans tous les pays où j’ai pu voyager au cours de mes concerts.

La cosa che più piace e sorprende della sua intelligenza, è la capacità di portare all’interno del discorso musicale delle “immagini strutturali” (non saprei come chiamare altrimenti dei procedimenti di composizione basati su impressioni visive e auditive) provenienti da mondi ad essa estranei, fossero mondi della biologia (il canto degli uccelli, prima di tutto, ma anche una certa visione della storia naturale), dell’etnografia (la musica giapponese, il gamelan) o della filosofia e della religione (per esempio l’idea del “principio della vetrata”, cioè dell’utilizzo di una moltitudine di colori allo scopo di comunicare un unico colore complessivo). Tra gli esecutori che il film mostra, Ivonne Loriod (la sua seconda moglie), Kent Nagano (giovanissimo), Pierre-Lauren Aimard, e naturalmente Pierre Boulez.

E proprio quest’ultimo trova un modo tutto particolare di ricordare Messiaen in occasione del centenario. Il «Nouvel Observateur» lo intervista in un articolo intitolato “Messiaen, mon Maitre”, e lui ricorda serenamente di aver definito la musica del suo maestro “musique de bordelle”: doveva farlo, era una giusta ribellione, dice. Poi aggiunge anche che in realtà nessuno lo seguiva nelle sue manie, in particolare il canto degli uccelli, la musica religiosa e quella d’organo. È così che Boulez continua a diffondere l’immagine di un bizzarro bigotto, un accademico con dei lati geniali e capace di grandi composizioni, alternate però a delle cose impresentabili e retrive («Messiaen ne compose pas, il juxtapose» ha persino scritto a suo tempo il suo caro allievo). Quanto ha fatto male, alla comprensione di Messiaen questa interpretazione? E perché in Francia non sembra essere possibile liberarsi dei pareri ex chatedra di Boulez? Basta osservare il senso di libera creatività che comunica Messiaen e il chiuso accademismo delle immagini di Boulez direttore per capire che le cose stanno esattamente al contrario. Boulez ha l’aria di un cardinale che officia i suoi misteri con gesti imperiosi e oscuri. Se poi si volessero confrontare le composizioni dei due, beh le cose si mettono anche peggio. Ma è davvero ancora così inevitabile confrontarsi con lui su tutta la musica contemporanea francese?

E proprio quest’ultimo trova un modo tutto particolare di ricordare Messiaen in occasione del centenario. Il «Nouvel Observateur» lo intervista in un articolo intitolato “Messiaen, mon Maitre”, e lui ricorda serenamente di aver definito la musica del suo maestro “musique de bordelle”: doveva farlo, era una giusta ribellione, dice. Poi aggiunge anche che in realtà nessuno lo seguiva nelle sue manie, in particolare il canto degli uccelli, la musica religiosa e quella d’organo. È così che Boulez continua a diffondere l’immagine di un bizzarro bigotto, un accademico con dei lati geniali e capace di grandi composizioni, alternate però a delle cose impresentabili e retrive («Messiaen ne compose pas, il juxtapose» ha persino scritto a suo tempo il suo caro allievo). Quanto ha fatto male, alla comprensione di Messiaen questa interpretazione? E perché in Francia non sembra essere possibile liberarsi dei pareri ex chatedra di Boulez? Basta osservare il senso di libera creatività che comunica Messiaen e il chiuso accademismo delle immagini di Boulez direttore per capire che le cose stanno esattamente al contrario. Boulez ha l’aria di un cardinale che officia i suoi misteri con gesti imperiosi e oscuri. Se poi si volessero confrontare le composizioni dei due, beh le cose si mettono anche peggio. Ma è davvero ancora così inevitabile confrontarsi con lui su tutta la musica contemporanea francese?

24 Aprile 2008 § § permalink

Potrebbe la nostra epoca, quella della globalizzazione e dei sincretismi, assistere alla nascita di nuove forme di nazionalismo culturale, anche nelle democrazie più avanzate? Viene da chiederselo sfogliando l’ultimo numero del serissimo The Spectator, il settimanale della destra conservatrice inglese. “England Rides Again”, strilla il titolo di copertina, accompagnato dalla foto di un cavallo che balza agilissimo montato da un fantino vestito da corse di Ascot. È il numero speciale dedicato al St George’s Day, la “giornata nazionale” inglese. Il fantino ricorda l’iconografia tradizionale, che raffigura San Giorgio sul suo cavallo rampante nell’atto di uccidere il drago. Ma qual è il drago che il nuovo St George conservatore sente il bisogno di uccidere? Il numero non lo dice ma lo lascia immaginare: gli anni di governo laburista, l’eccessivo filoeuropeismo, la visione globalizzata del mondo conteporaneo, tutto quello che negli ultimi anni ha impedito agli inglesi di proclamarsi con il dovuto orgoglio supremamente, profondamente, unicamente English. English, neppure British.

Decine di pagine di rivendicazione accorata della propria diversità in pericolo, in voluto spregio a ogni politically correct, nelle quali si rispolvera persino il concetto di “accoglienza”: l’Inghilterra non ha bisogno di dimenticare la superiorità della propria civiltà per sentirsi aperta alle altre culture del mondo; alla base della sua cultura c’è l’accoglienza nei confronti dello straniero; naturalmente lo straniero dovrà mostrarsi in grado di capire la superiorita della cultura inglese, ed ecco dunque il fluent english richiesto obbligatoriamente agli stranieri che si trasferiranno nel Regno Unito, secondo una legge recentemente votata in parlamento. E qui, al lettore italiano, potrebbe ogni tanto balenare l’ombra grifagna di Bossi. Ma dietro la commozione nostalgica e agguerrita dei conservatori inglesi, c’è naturalmente un retroterra ben diverso dalla miserabile dottrina leghista: la terra perduta è uno sterminato impero e una cultura dominante sul mondo intero, non una fantomatica regione neoceltica. Ma sfogliando la rivista c’è un articolo che può incuriosire più degli altri. Si tratta di una pagina firmata da Roger Scruton, filosofo e intellettuale di marcata appartenenza conservatrice, che fra le sue molteplici abilità (è giornalista, conduttore radiofonico, romanziere e molto altro), vanta quelle di compositore e musicologo. Sulla figura di Scruton si potranno imparare molte cose consultando il suo profilo su wikipedia, compreso il messaggio email pubblicato dal Guardian che lo rivelava al soldo della Japan Tobacco International – forse per fare un po’ di sana propaganda al vecchio, buon vizio del fumo.

Ma nell’articolo dello Spectator, Scruton parla della cultura inglese da un altro punto di vista. Ad essere qui lamentata è la mancanza di interesse da parte delle istituzioni pubbliche nei confronti della grandezza della musica inglese. In una carrellata storica che parte da Elgar, vero scopritore con le sue Enigma Variations e con i Sea Pictures della peculiare voce musicale inglese, passando per le tre generazioni successive che vengono individuate in quella Elgar-Vaughan Williams-Dolmetsch (quest’ultimo per il suo lavoro di riscoperta della musica Tudor), quella Britten-Walton-Tippett, e quella attuale, meno compatta e definita, dei Tavener-Holloway-Birtwistle. Specialmente nel caso della prima generazione, si tratta di compositori attraverso cui Scruton sente passare l’esaltazione dello “English way of live”: un sistema di valori in cui “i conflitti sono risolti attraverso la legge e le scuse educate, più che attraverso la forza” (e sicuramente su questo Gandhi avrebbe qualcosa da dire) – in contrapposizione all’aggressività del nazionalismo tedesco, e presumibilmente ai suoi rumorosi compositori, da Wagner e Bruckner in poi.

Mai, nell’intero articolo, è citata anche solo incidentalmente la possibilità che in Inghilterra siano negli ultimi quarant’anni nati suoni diversi e diverse culture, altrettanto singolari, rappresentative e presumibilmente anche più rivoluzionarie. Mai sono nominati i Beatles, i Pink Floyd, il rock “progressive” – figurarsi l’esistenza di un Britpop. Come se tutto questo non rappresentasse alcun nuovo valore, alcuna credibile revisione dell’Arcadia inglese. Ma anche un’altra cosa potrebbe stupire. Un buon quarto dell’articolo è dedicato al sostegno a un festival inglese dimenticato dalle istituzioni in nome del Politically correct: l’English Music Festival, che si tiene nell’Oxfordshire tra il 23 e il 27 maggio. Leggere il cartellone di questo festival, che ha come motto “The Spirit of England’’ lascia abbastanza perplessi. E chissà se sarebbe contento, il cosmopolita, curiosissimo Britten, di essere messo sotto una teca di vetro, o meglio sotto una teiera di Royal Albert porcelain.

E poi viene da riflettere: è pensabile una cosa del genere in Italia? Un festival di sola musica italiana? Neppure i cartelloni dei più provinciali teatri di tradizione di tanti anni fa si sono spinti così in là. Un Olandese volante, una Carmen, un Tristano e Isotta, magari in traduzione con tanto di Dancairo, Brangania e altri ridicoli nomi italianizzati, hanno sempre sentito il bisogno di metterli. Per non parlare della musica contemporanea, che se isolata da un minimo di contesto internazionale apparirebbe quasi inevitabilmente nei suoi aspetti più miseri e provinciali. Questa però è la situazione oggi, e visti i chiari di luna politici, del domani non si sa. Forse il festival della musica sinfonica padana è già alle porte.

15 Aprile 2008 § § permalink

Ainadamar al Barbican Centre di Londra in forma di concerto – e devo dire che risulta difficile immaginarla in scena, tanto poca azione drammatica quest’opera da camera contiene. La storia ha per protagonista Margarita Xirgu, la grande attrice catalana che riparò a Cuba prima del franchismo e diffuse in America Latina, dopo la fucilazione del poeta nel 1936, il teatro di Federico García Lorca. L’opera si articola in tre scene della durata complessiva di circa un’ora e mezza.

La prima scena (o “immagine”, come la definisce Golijov) si svolge in un teatro di Montevideo, dove Margarita, ormai vicina alla

morte, ricorda a un’allieva l’incontro con Lorca e tenta di

trasmetterle il giusto pathos per interpretare il personaggio di

Mariana Pineda. La seconda scena si concentra intorno al personaggio di Lorca, e Margarita immagina la scena della sua fucilazione vicino alla “Fontana delle lacrime”, la Ainadamar del titolo. La terza scena è un crescendo onirico di identificazione tra il poeta, il personaggio, l’attrice e l’allieva, culminante nella famosa “ballata” della Mariana Pineda “Io sono la libertà” (Yo soy la Libertad porque el amor lo quiso!…).

La prima osservazione da fare è che il libretto di David Henry Hwang è molto brutto e antidrammatico, e l’effetto era impietosamente amplificato dai sopratitoli inglesi e dall’arrivo dei versi di Lorca, che spiccano come diamanti nella sabbia. Per un buon tratto dell’opera si percepisce un forte intento didattico (tutto è spiegato, raccontato, quasi come in una cantata sovietica), e alcuni trasporti lirici sulla Revolucion suonano davvero piuttosto ingenui.

La musica è Golijov al quadrato. Chi non ama i compositori che fanno leva sui sentimenti lasci stare Golijov: da questo punto di vista la sua musica è quasi spudorata. La sua forza è uno strano miscuglio di intelligenza, senso della forma, ricerca espressiva e, appunto, spudoratezza sentimentale. Se si pensa ai fischi che Henze riceveva in teatro per opere come Boulevard Solitude, che in confronto ad Ainadamar è praticamente il Wozzeck, ci si chiede che fine abbiano fatto tutti quegli intransigenti e attivissimi guardiani del progresso artistico. Il pubblico, come ormai succede quasi regolarmente per questo tipo di musiche, era letteralmente entusiasta, e si è spellato le mani e arrochito la voce per una buona decina di minuti.

Certo, al successo hanno contribuito molto le belle e drammaticissime voci di Dawn Upshaw (Margarita), Kelley O’Connor (García Lorca), e lo spettacolare cantante gitano Jesús Montoya, nella parte del traditore Ruiz Alonso. L’orchestra non era a proprio agio, e si potevano spesso percepire dei forti problemi di equilibrio tra le voci amplificate, l’orchestra, il gruppo di flamenco amplificato e il coro femminile. Un equilibrio delicatissimo, che richiede inevitabilmente un attento lavoro al banco di missaggio, più che le istruzioni di un direttore, per quanto bravo come Robert Spano.

22 Marzo 2008 § § permalink

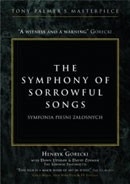

È da poco apparso in DVD un film di Tony Palmer del 1993, dedicato alla famosa, adorata e disprezzata insieme Terza sinfonia di Henryk Górecki, Symfonia piesni zalosnych, o “dei canti dolorosi”. Per sapere qualcosa di più su questa sinfonia e sull’immenso successo che portò al suo eccentrico autore, consiglio un breve articolo di Norman Lebrecht di poco più di un anno fa. Oggi, con la distanza critica che i quindici anni passati da quell’incredibile exploit consentono, forse si possono tracciare delle linee che rimandano questo brano alla crisi delle avanguardie, e alla nascita nell’Europa dell’Est di moltissime interessanti ricerche libere da qualsiasi vincolo estetico-politico. Non bisogna dimenticare che si tratta di un brano scritto a metà degli anni Settanta, nella Polonia di Jaruzelski, da un compositore inviso al regime, a cui veniva impedita qualsiasi partecipazione agli eventi musicali, qualsiasi possibilità di ascoltare le proprie composizioni più vaste. La sinfonia è insieme grandissima ed elementare, arcaica e post-moderna: può irritare la sua voluta semplicità strutturale e poetica, ma è veramente difficile non lasciarsi commuovere.

È da poco apparso in DVD un film di Tony Palmer del 1993, dedicato alla famosa, adorata e disprezzata insieme Terza sinfonia di Henryk Górecki, Symfonia piesni zalosnych, o “dei canti dolorosi”. Per sapere qualcosa di più su questa sinfonia e sull’immenso successo che portò al suo eccentrico autore, consiglio un breve articolo di Norman Lebrecht di poco più di un anno fa. Oggi, con la distanza critica che i quindici anni passati da quell’incredibile exploit consentono, forse si possono tracciare delle linee che rimandano questo brano alla crisi delle avanguardie, e alla nascita nell’Europa dell’Est di moltissime interessanti ricerche libere da qualsiasi vincolo estetico-politico. Non bisogna dimenticare che si tratta di un brano scritto a metà degli anni Settanta, nella Polonia di Jaruzelski, da un compositore inviso al regime, a cui veniva impedita qualsiasi partecipazione agli eventi musicali, qualsiasi possibilità di ascoltare le proprie composizioni più vaste. La sinfonia è insieme grandissima ed elementare, arcaica e post-moderna: può irritare la sua voluta semplicità strutturale e poetica, ma è veramente difficile non lasciarsi commuovere.

E che dire del film di Palmer? Tony Palmer ha cominciato a girare film sulla musica prima che io nascessi, lavorato con grandissimi registi e fatto cose molto importanti. Come prendere allora un film di cinquanta minuti (la durata della sinfonia) che sovrappone immagini terribili di fame, miseria, disperazione e atroce violenza a quelle della London Sinfonietta diretta da Zinman con la splendida Dawn Upshaw, e a frammenti di intervista con il sornione compositore? Io l’ho trovato detestabile come qualsiasi colpo sferrato sotto la cintura, ma è praticamente impossibile non rimanerne in qualche modo sconvolti. Ho letto che nel 1993, alla prima proiezione del canale televisivo Channel Four (che lo aveva commissionato), fu definito da un dirigente “rubbish”; ma poi fu trasmesso al South Bank Show tra la commozione e le acclamazioni del pubblico. D’altro canto il gioco è terribilmente facile, e se un maestro navigato come Palmer l’ha voluto mettere comunque in atto, è forse perché ha capito che si trattava dello stesso colpo sotto la cintura che la musica di Gorecki sferrava. Andare dritto alla radice del dolore e della compassione, evitando qualsiasi mediazione o barriera difensiva eretta dalla cultura. Detestabile e incredibilmente commovente come può esserlo la musica, dunque; ma comunque non indifferente.

E che dire del film di Palmer? Tony Palmer ha cominciato a girare film sulla musica prima che io nascessi, lavorato con grandissimi registi e fatto cose molto importanti. Come prendere allora un film di cinquanta minuti (la durata della sinfonia) che sovrappone immagini terribili di fame, miseria, disperazione e atroce violenza a quelle della London Sinfonietta diretta da Zinman con la splendida Dawn Upshaw, e a frammenti di intervista con il sornione compositore? Io l’ho trovato detestabile come qualsiasi colpo sferrato sotto la cintura, ma è praticamente impossibile non rimanerne in qualche modo sconvolti. Ho letto che nel 1993, alla prima proiezione del canale televisivo Channel Four (che lo aveva commissionato), fu definito da un dirigente “rubbish”; ma poi fu trasmesso al South Bank Show tra la commozione e le acclamazioni del pubblico. D’altro canto il gioco è terribilmente facile, e se un maestro navigato come Palmer l’ha voluto mettere comunque in atto, è forse perché ha capito che si trattava dello stesso colpo sotto la cintura che la musica di Gorecki sferrava. Andare dritto alla radice del dolore e della compassione, evitando qualsiasi mediazione o barriera difensiva eretta dalla cultura. Detestabile e incredibilmente commovente come può esserlo la musica, dunque; ma comunque non indifferente.

5 Marzo 2008 § § permalink

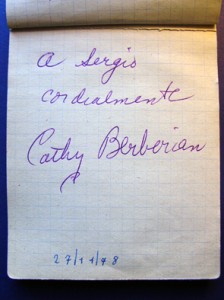

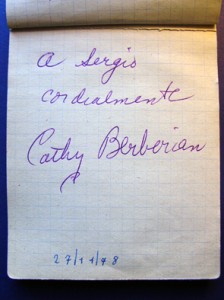

Venticinque anni fa, il 6 marzo 1983, scompariva Cathy Berberian. Figlia di genitori Armeni immigrati negli Stati Uniti, allieva di Giorgina del Vigo al Conservatorio di Milano (dopo gli studi americani), moglie di Luciano Berio dal 1950 al 1966, mezzosoprano sensibile e intelligentissimo, Catherine Anahid Berberian è stata uno dei grandi protagonisti della musica degli anni Sessanta e Settanta. Ascoltare oggi le sue tante (ma non tantissime) registrazioni mette di fronte a un misto di emozioni. Da un lato l’estrema duttilità della voce, un desiderio di ricerca e sperimentazione tutt’altro che comune nelle sue colleghe di allora come in quelle di oggi, la curiosità onnivora nei confronti di tutte le musiche, la grande sensibilità alla parola e al suono, una straordinaria musicalità; dall’altro quanto di indubitabilmente datato si portano dietro i protagonisti di un’epoca. Le sue interpretazioni monteverdiane, per esempio, anche quando accompagnate dal Concentus Musicus di Nikolaus Harnoncourt; il modo stesso di avvicinare la musica del passato, colta e insieme “prefilologica”. Il miglior modo per conoscerne le qualità e il carattere, oggi, è forse guardarsi la quinta puntata lo splendido documentario televisivo di Luciano Berio intitolato C’è musica & musica, del 1972, che ogni mezzo secolo la Rai manda in onda in piena notte. Il titolo della trasmissione era “Mille e una voce”, incentrata proprio sulla Berberian, e un sant’uomo nick-chiamato Cloppj l’ha divisa in cinque frammenti e caricata su Youtube; ecco il primo, e per vedere gli altri basta andare alla pagina di Cloppj e fare una ricerca con la parola “Berberian”.

Venticinque anni fa, il 6 marzo 1983, scompariva Cathy Berberian. Figlia di genitori Armeni immigrati negli Stati Uniti, allieva di Giorgina del Vigo al Conservatorio di Milano (dopo gli studi americani), moglie di Luciano Berio dal 1950 al 1966, mezzosoprano sensibile e intelligentissimo, Catherine Anahid Berberian è stata uno dei grandi protagonisti della musica degli anni Sessanta e Settanta. Ascoltare oggi le sue tante (ma non tantissime) registrazioni mette di fronte a un misto di emozioni. Da un lato l’estrema duttilità della voce, un desiderio di ricerca e sperimentazione tutt’altro che comune nelle sue colleghe di allora come in quelle di oggi, la curiosità onnivora nei confronti di tutte le musiche, la grande sensibilità alla parola e al suono, una straordinaria musicalità; dall’altro quanto di indubitabilmente datato si portano dietro i protagonisti di un’epoca. Le sue interpretazioni monteverdiane, per esempio, anche quando accompagnate dal Concentus Musicus di Nikolaus Harnoncourt; il modo stesso di avvicinare la musica del passato, colta e insieme “prefilologica”. Il miglior modo per conoscerne le qualità e il carattere, oggi, è forse guardarsi la quinta puntata lo splendido documentario televisivo di Luciano Berio intitolato C’è musica & musica, del 1972, che ogni mezzo secolo la Rai manda in onda in piena notte. Il titolo della trasmissione era “Mille e una voce”, incentrata proprio sulla Berberian, e un sant’uomo nick-chiamato Cloppj l’ha divisa in cinque frammenti e caricata su Youtube; ecco il primo, e per vedere gli altri basta andare alla pagina di Cloppj e fare una ricerca con la parola “Berberian”.

Oltre alla Berberian e a un barbuto Berio, si potranno vedere un giovanissimo Bussotti, Donatoni, Boulez e tutta la combriccola di chi segnato (se non marchiato) la musica europea di quegli anni: splendori e miserie. Durante il programma si ascolta di tutto, dai Beatles (la sua famosa versione di Ticket to ride) a Purcell a Monteverdi al repertorio romantico (fra l’altro una divertente, bellissima “Près de rempart de Séville”) e, naturalmente, agli amatissimi contemporanei. Rimane dopo la visione una sensazione di una donna e musicista grandissima e fragile insieme. In ogni caso da studiare e riscoprire con affetto.

[Il 27 novembre del 1978, un concerto di madrigali al Piccolo Regio di Torino. Avevo undici anni…]

[Il 27 novembre del 1978, un concerto di madrigali al Piccolo Regio di Torino. Avevo undici anni…]

AGGIORNAMENTO [23/7/2008]: Tutti i video postati su YouTube dall’utente Cloppj sono stati rimossi su sollecitazione della “Chet Baker Foundation”. Era prevedibile che prima o poi accadesse, ma è veramente un peccato; strano che non si accorgano di quanto si fanno male da soli, i possessori di copyright, con questo tipo di politica. PS. Cloppj sta ricominciando, con un filo di prudenza in più, a inviare video con il nickname di Clopjj

11 Febbraio 2008 § § permalink

Ci sono musicisti che sono quasi ossessionati dall’“architettura” della composizione. Le loro opere comunicano attraverso la contrapposizione di masse e di elementi lineari; il suono viene da loro plasmato con meticolosità alla ricerca di quel difficile piacere che solo la percezione di una forma ben costruita può dare. Mi sembra che l’estone Erkki-Sven Tüür sia uno di loro. Il suo nuovo disco contiene tre lavori composti tra il 2001 e il 2005, più uno che risale al 1990, molto diverso dagli altri – le note di copertina farebbero pensare che in origine ne fosse previsto un quinto dal titolo Litany, di cui però nel disco non c’è traccia. L’ultimo pezzo della raccolta, Oxymoron, dà il titolo all’intero disco, indicando con efficacia uno degli aspetti salienti della composizione di Tüür: la ricerca del contrasto e della “varietà nell’unità”, allargata a tutti i parametri della composizione.

Il disco si apre con Salve Regina, una composizione del 2005 per coro maschile e ensemble strumentale. Una composizione che subito mostra quella particolare cifra estetica che rende le opere di Tüür, pur nella loro relativa eterogeneità, abbastanza inconfondibili e preziose. Uno strano miscuglio di arcaismo e ricerca che, se si può ritrovare in diversi compositori di area baltica (prima di tutti Pärt, da cui Tüür è stato inizialmente molto influenzato), in lui trova una declinazione tutta particolare. In questo caso si materializza in una cantillazione vicina al gregoriano, punteggiata e frammentata dagli interventi strumentali, con esiti stilisticamente molto interessanti. Segue Ardor, forse il pezzo più bello del disco: un vero e proprio concerto per marimba e orchestra interpretato dal grande virtuoso portoghese Pedro Carneiro (che del pezzo è anche dedicatario). Qui lo stile si fa più eclettico, e si sentono le influenze di compositori come Penderecki e Ligeti, nei riferimenti micropolifonici degli archi e nelle contrapposizioni fra masse dense di eventi musicali apparentemente caotici e improvvisi richiami all’ordine.

Dedication, un breve lavoro per violoncello e pianoforte del 1990, sembra del tutto fuori contesto, stretto com’è fra due ben più complesse composizioni; vi si sente un gusto lineare e appena ripetitivo che apparentemente porta lontano dal gusto per le contrapposizioni architettoniche degli altri brani: ma anche qui, il discorso è inframmezzato da dei glissando sulla cordiera del pianoforte che, pur con un effetto che oggi suona forse un po’ scontato, riconducono alla sua passione per le contrapposizioni e gli “scontri” acustici. Chiude la raccolta il pezzo più complesso del disco, Oxymoron, una composizione per grande ensemble scritta nel 2003 su commissione del Klangspuren Festival di Schwaz, in Austria (il sottotitolo infatti è Music for Tirol). Un lavoro vasto e difficilissimo (quasi 20 minuti senza soluzione di continuità), fatto di una scrittura densissima e molto controllata, ma con momenti di indubbio effetto e, ancora una volta, di grande varietà interna, tanto che quando a cinque minuti dalla fine il brano comincia a essere ritmato da una batteria con effetti che sembrano rimandare al rock progressivo dei primi anni Ottanta, la cosa non riesce più a stupire. Come ci spiega il compositore nelle note di copertina, si tratta del primo brano in cui utilizza un nuovo metodo di composizione, definito “scrittura vettoriale”; dal poco che ci è dato di capire, si tratterebbe di un sistema “non dogmatico” che permetterebbe “la sistematica combinazione di caratteristiche eterogenee o contrastanti nel materiale tonale e nel progredire della musica”. Di nuovo un contrasto, ma questa volta di carattere per così dire “etico”: il riferimento a un nuovo sistema di composizione di carattere paramatematico, degna di un programma di sala anni Settanta, contrapposta a una grande libertà espressiva e a un meticoloso controllo formale. Nonostante tutte queste apparenti stranezze e spigolosità intellettuali, Tüür rimane uno dei compositori più complessi e affascinanti delle ultime generazioni; musica sicuramente non facile, ma che non cerca la difficoltà fine a se stessa, e che meriterebbe di poter essere ascoltata più spesso nelle nostre sale da concerto.

Dedication, un breve lavoro per violoncello e pianoforte del 1990, sembra del tutto fuori contesto, stretto com’è fra due ben più complesse composizioni; vi si sente un gusto lineare e appena ripetitivo che apparentemente porta lontano dal gusto per le contrapposizioni architettoniche degli altri brani: ma anche qui, il discorso è inframmezzato da dei glissando sulla cordiera del pianoforte che, pur con un effetto che oggi suona forse un po’ scontato, riconducono alla sua passione per le contrapposizioni e gli “scontri” acustici. Chiude la raccolta il pezzo più complesso del disco, Oxymoron, una composizione per grande ensemble scritta nel 2003 su commissione del Klangspuren Festival di Schwaz, in Austria (il sottotitolo infatti è Music for Tirol). Un lavoro vasto e difficilissimo (quasi 20 minuti senza soluzione di continuità), fatto di una scrittura densissima e molto controllata, ma con momenti di indubbio effetto e, ancora una volta, di grande varietà interna, tanto che quando a cinque minuti dalla fine il brano comincia a essere ritmato da una batteria con effetti che sembrano rimandare al rock progressivo dei primi anni Ottanta, la cosa non riesce più a stupire. Come ci spiega il compositore nelle note di copertina, si tratta del primo brano in cui utilizza un nuovo metodo di composizione, definito “scrittura vettoriale”; dal poco che ci è dato di capire, si tratterebbe di un sistema “non dogmatico” che permetterebbe “la sistematica combinazione di caratteristiche eterogenee o contrastanti nel materiale tonale e nel progredire della musica”. Di nuovo un contrasto, ma questa volta di carattere per così dire “etico”: il riferimento a un nuovo sistema di composizione di carattere paramatematico, degna di un programma di sala anni Settanta, contrapposta a una grande libertà espressiva e a un meticoloso controllo formale. Nonostante tutte queste apparenti stranezze e spigolosità intellettuali, Tüür rimane uno dei compositori più complessi e affascinanti delle ultime generazioni; musica sicuramente non facile, ma che non cerca la difficoltà fine a se stessa, e che meriterebbe di poter essere ascoltata più spesso nelle nostre sale da concerto.

Ma il nostro amico si vuole documentare, e compra anche il Corriere. Va beh, Paolo Isotta. Uffah! Però dicono che sia colto, che diamine, leggiamo! “Il meglio diretto che abbia mai ascoltato (Riccardo Muti)”. Addirittura! e con tanto di parentesi, casomai qualcuno avesse dei dubbi. Isotta non riesce a comprendere le contestazioni al tutto sommato pregevole e onesto regista, e cerca conforto in “una straordinaria pagina del Gibbon su Costanzo II”. Con il risultato che non riusciamo a spiegarcele neanche noi, le contestazioni. Ma la musica? “Quest’ Otello concertato da Muti è di un suono sontuoso, rutilante eppur trasparente, che fa vibrare tutta la sala dai vertici dell’ottavino alle note gravissime del cimbasso”. Diavolo di un Isotta. Il cimbasso. C’è sempre qualcosa da imparare. Un euro speso bene. E la compagnia? Ottima, e dove non lo è lo diventerà. Che vuol dire lo diventerà? “Antonenko: diciamo che se non è oggi un Otello perfetto lo sarà domani”. Ma certo, chi lo ha scelto ha peccato per preveggenza. È la passione: si sa, non tollera attese.

Ma il nostro amico si vuole documentare, e compra anche il Corriere. Va beh, Paolo Isotta. Uffah! Però dicono che sia colto, che diamine, leggiamo! “Il meglio diretto che abbia mai ascoltato (Riccardo Muti)”. Addirittura! e con tanto di parentesi, casomai qualcuno avesse dei dubbi. Isotta non riesce a comprendere le contestazioni al tutto sommato pregevole e onesto regista, e cerca conforto in “una straordinaria pagina del Gibbon su Costanzo II”. Con il risultato che non riusciamo a spiegarcele neanche noi, le contestazioni. Ma la musica? “Quest’ Otello concertato da Muti è di un suono sontuoso, rutilante eppur trasparente, che fa vibrare tutta la sala dai vertici dell’ottavino alle note gravissime del cimbasso”. Diavolo di un Isotta. Il cimbasso. C’è sempre qualcosa da imparare. Un euro speso bene. E la compagnia? Ottima, e dove non lo è lo diventerà. Che vuol dire lo diventerà? “Antonenko: diciamo che se non è oggi un Otello perfetto lo sarà domani”. Ma certo, chi lo ha scelto ha peccato per preveggenza. È la passione: si sa, non tollera attese.