6 Maggio 2009 § § permalink

Il 23 aprile scorso George Steiner ha compiuto ottant’anni. Sui giornali italiani sono apparsi alcuni articoli, come questa interessante ma, se posso permettermi, un po’ superficiale intervista di Nuccio Ordine per il “Corriere della Sera”: tra le cose più rilevanti che vi sono dette, l’invito a leggere le opere di D’Arrigo, un gigante ‘diverso’ della nostra letteratura. Ma l’articolo più bello che abbia letto da diversi anni su Steiner è apparso il 12 marzo scorso sul “New York Times”. Si tratta di una recensione del suo ultimo libro, una raccolta di articoli pubblicati sul “New Yorker” (George Steiner at the New Yorker, New Directions, 2009, traduzione italiana già in preparazione presso Garzanti).

Vi si parla di un “problema George Steiner”, conducendo un’analisi intelligente e profonda del suo stile letterario, del suo talento critico e delle sue principali e ricorrenti idee. Vi si parla, in particolare, dei dibattiti che nel mondo anglosassone facevano seguito a ogni suo libro, con una parte della critica e del mondo accademico che lo riteneva un mezzo ciarlatano, e un’altra parte di entrambi i mondi (ma soprattutto una larghissima platea di lettori) che lo considerava uno degli ultimi depositari del grande e minacciato tesoro della cultura occidentale. Scrive in particolare Lee Siegel:

Celebrato come un bastione della cultura alta occidentale e ammirato per la sua sottigliezza morale da alcuni, Steiner fu attaccato come pomposo, pretenzioso e scientificamente inaccurato da altri. La sua più esaltante qualità era considerata il sapersi muovere da Pitagora, attraverso Aristotele e Dante, a Nietzsche e Tolstoj in un singolo paragrafo. Il suo difetto più irritante il sapersi muovere da Pitagora, attraverso Aristotele e Dante, a Nietzsche e Tolstoj in un singolo paragrafo.

Ciò che mi ha colpito di quest’articolo, non è stato solo il constatare quanto la nostra critica si dibatta in un’ormai atavica indolenza intellettuale, per cui di fronte a ogni dubbio meglio dire qualche parola generica di lode e lasciar cadere; ciò che mi ha colpito, dicevo, è la serenità con cui l’autore di grandi libri come After Babel (Dopo Babele, Garzanti) viene indagato e criticato, nonche l’acutezza con cui i suoi tic intellettuali vengono portati alla luce. Condivido molto di quello che l’autore scrive, ma questo non mi impedisce di collocare alcuni dei libri di Steiner tra le cose migliori che mi sia capitato di leggere (tre su tutti: oltre a Dopo Babele, la raccolta di saggi Nessuna passione spenta – Garzanti 1997– e, forse un po’ in subordine proprio per i difetti indicati nell’articolo, Grammatiche della creazione – Garzanti 2003); altri mi sono sembrati decisamente inferiori, ma in ogni caso mai privi di stimoli.

Vorrei citare la chiusura dell’articolo, che riguarda l’ossessione di Steiner nei confronti dell’Olocausto come prodotto vertiginoso e inspiegabile della civiltà culturalmente, artisticamente e filosoficamente più evoluta dell’intera storia dell’umanità. Il modo in cui Steiner si interroga affannosamente su come ciò sia potuto accadere, rappresenta per il lettore, secondo Siegel, un forte elemento di fascino e di interesse, ma non per il motivo che ci potremmo aspettare:

Recitare a memoria questi eleganti enigmi morali è stata la maniera di Steiner per spingere il lettore verso la cultura per poi fornirgli una via d’uscita. Dal fuoco prometeico discende la distruzione: se avete il tempo di dedicarvi ai tesori della cultura occidentale, bene; se non ce l’avete, consideratevi ugualmente fortunati. In sostanza l’orrore di Steiner per il fatto che gli strumenti della civiltà – il linguaggio e persino la stessa razionalità – sono stati anche gli strumenti della barbarie rappresenta un palliativo per la tormentata coscienza del lettore. Non avete finito il romanzo di Proust? Essere buoni, o almeno non mostruosi, è un traguardo migliore. Steiner potrà anche continuare a essere un problema per qualcuno, ma come critico ha efficacemente offerto una soluzione bifronte al vostro desiderio di conservare l’attaccamento alla cultura dopo le lunghe e piacevoli frequentazioni universitarie. Ha mantenuto i lettori nel mondo della letteratura e delle idee, e al tempo stesso li ha liberati dai sensi di colpa nel momento in cui il loro interesse si stava assottigliando.

Beh, questo è davvero recensire. Si potrà essere o non essere d’accordo, e anche esserlo a metà (la mia situazione); è tuttavia innegabile il fatto che così scrivendo si invita a riflettere e a osservare con attenzione sé stessi e il libro recensito.

Ma in ogni caso: buon compleanno, George!

22 Aprile 2009 § § permalink

«Eppure è proprio alla curiosità, a quella scientifica in particolare, che dobbiamo una conoscenza genuina e verificabile del mondo, e la parziale comprensione del nostro ruolo in esso, come della nostra natura e condizione. Tale conoscenza possiede una bellezza tutta speciale, e può risultare tremenda. Stiamo appena cominciando ad afferrare le conseguenze di quanto abbiamo effettivamente imparato in tempi relativamente recenti. E che cosa abbiamo imparato? Mi avvalgo qui di un saggio di Stephen Pinker sul suo ideale di universalità: abbiamo imparato, tra le altre cose, che il nostro pianeta è un puntolino minuscolo in un cosmo di inconcepibile vastità; che la nostra specie esiste sulla terra da una irrisoria frazione di tempo storico; che gli esseri umani sono dei primati; che il pensiero è frutto dell’attività di un organo funzionante sulla base di processi fisiologici; che esistono metodi di accertamento della verità che possono condurci, talvolta anche in modo radicale, a conclusioni in contrasto con le leggi del buon senso, in relazione agli universi del molto grande e del molto piccolo; che credenze anche molto preziose e diffuse, se sottoposte al vaglio della pratica empirica, risultano spesso impietosamente false; che non è possibile produrre energia né sfruttarla senza registrare una perdita.»

Questo è l’insolito Ian McEwan conferenziere laico (o per meglio dire ateo) in Blues della fine del mondo (Einaudi, 2008). Un brevissimo (forse anche troppo: 44 pagine di testo a 9 euro) pamphlet contro lo sfruttamento degli argomenti escatologici da parte delle religioni, derivante da una conferenza tenuta all’Università di Stanford (poi inserita nel libro The Portable Atheist: Essential Readings for the Non-Believer a cura di Christopher Hitchens). E a pagina 41 arriva questo elogio della curiosità, aborrita dall’oscurantismo e via di salvezza per l’uomo che non si arrende all’ignoranza.

13 Febbraio 2009 § § permalink

Esattamente vent’anni fa è scompariva uno degli scrittori europei da cui chi ama la musica ha più da imparare. La musica era nel suo modo di scrivere, nel suo stile aspro e ipnotizzante; ma non era una musica né facile né rassicurante. A volte emergeva come argomento, come nel romanzo Il soccombente, più spesso rimaneva nelle ondate del suo discorso, un flusso di coscienza fatto di un continuo rimasticare temi in infinite ripetizioni e microvariazioni.

Come tutti i grandi scrittori ha saputo leggere la società da cui era circondato – e a cui ha sempre cercato con violenza di sottrarsi – ben sotto la crosta delle apparenze, e ci racconta quello che le cronache nascondevano, e ancora oggi nascondono. La brutalità di un fascismo radicato e continuamente affiorante, per esempio; o la volgarità del “mondo intellettuale” e di quello artistico. Viene da chiedersi che cosa penserebbe dell’Europa di oggi, e dei suoi intellettuali e artisti. Viene da chiederselo, e non sarebbe neanche difficile rispondersi.

11 Febbraio 2009 § § permalink

Alcuni giorni fa, il Magazine del “Corriere della Sera” ha pubblicato la traduzione di un bellissimo articolo di Tom Wolfe. Si trattava di un chilometrico, iperbolico e pirotecnico pezzo scritto da Wolfe per ricordare il geniale editore Clay Felker e gli anni d’oro del “New York Magazine”. Purtroppo non l’ho trovato né sul sito del Corriere né su nessun altro sito in italiano, ma questo è l’originale pubblicato dal “New York”. Si parla degli anni migliori del giornalismo di costume, quando l’indagine sulla stratificazione sociale, gli stili di vita e l’individuazione di status è diventata un’arte e un genere letterario. E si parla anche della nascita dell’articolo che ha proiettato lo stesso Wolfe nel firmamento del giornalismo di costume americano; l’articolo che ha creato la definizione poi abusata di Radical chic, e assestato una mazzata micidiale alla coppia più elegante di New York: quella formata da Leonard e Felicia Bernstein.

Riassumo in breve il passaggio dedicato a quell’avvenimento, famosissimo ma sempre divertente. Wolfe una mattina bighellonava nella redazione di una rivista concorrente (Harper’s), quando su un tavolo avvista un cartoncino d’invito; curioso come dev’essere un cacciatore di costumi, lo apre e rabbrividendo scopre che riguardava un party nel celebre attico dei Bernstein a Park Avenue, organizzato in sostegno delle Pantere Nere. La crème dell’alta società bianca che invita le Pantere Nere a un party! Il massimo dell’esausto da stravizi che cerca il brivido perduto con il massimo della gioventù muscolosa e furiosa!

Naturalmente Wolfe si presenta dai Bernstein con in tasca un registratore e tenendo ben visibili una penna e un taccuino (così dice lui, ma i Bernstein hanno sempre sostenuto che si fosse del tutto mimetizzato). Ne nasce uno dei reportage più memorabili degli anni Settanta: occuperà praticamente tutto il numero dell’8 giugno 1970 del “New York”, e insieme a un altro pezzo di feroce satira sociale diventerà molti anni dopo il libro Radical Chic & Mau-Mauing the Flak Catchers, tradotto in italiano da Castelvecchi con il titolo Radical chic. I Bernstein non perdoneranno mai Wolfe e il coraggioso Felker, e ancora molti anni dopo la loro figlia si lamenterà del “tradimento” di avere introdotto un registratore a un party privato. L’articolo è di incredibile perfidia, intelligenza e brillantezza, com’era il Wolfe degli anni della Fiera delle vanità; anche solo la copertina della rivista, che raffigura tre signore un po’ fané, in abito da sera ma con il pugno guantato delle Pantere, è roba da distruggere una credibilità sociale. I pensieri che Wolfe fa esprimere ai padroni di casa non sono da meno. “Piaceranno alle Pantere queste tartine di Roquefort coperte da briciole di noci?”

Se oggi mi viene in mente questo articolo non è solo grazie al pezzo del Corriere, ma perché mi è capitato di leggere il breve appello di Daniel Barenboim, firmato da decine e decine di intellettuali e artisti, e pubblicato sull’ultimo numero della “New York Review of Books”. Scorrere i nomi che hanno sottoscritto l’appello fa una certa impressione: quanta parte dell’establishment culturale! Per una volta, indubbiamente grazie a Barenboim, anche il mondo della musica e ben rappresentato. L’appello dice una cosa semplice come l’acqua fresca: “tanti anni di guerra in Medio Oriente hanno provato che non è così che si arriva alla pace. Fate la pace, please. Dimenticate il passato e create le condizioni per un futuro che rispetti i diritti di tutti, di una e dell’altra parte”. Che strano messaggio. Perché la crème dell’aristocrazia culturale pensa che mettere la firma sotto un documento così possa fare qualcosa per la pace in Palestina? Barenboim ha scritto libri, collaborato con grandi intellettuali come Edward Said, pubblicato diversi ottimi articoli e appelli, persino fondato un’orchestra che raccoglie giovani musicisti delle due parti. Ha una consapevolezza storica e politica che sembra essere ben distante da quella di tanti artisti che lanciano generici messaggi pacifisti; anche per questo un appello così scialbo proprio non riesco a capirlo.

E si affaccia, naturalmente, il dubbio perfido che questo moderatismo genericamente pacifista, imperante nel mondo delle arti ormai da molti anni, ben rafforzato dalla vacuità melodiosa di mille musicisti da “La vita è bella”, impegnati a suonare in playback per Obama o all’Auditorium per Veltroni, siano il nuovo cultural chic contemporaneo. Meno ridicolo del radical chic, forse; sicuramente un bersaglio più difficile anche per il più pungente dei satiristi sociali. Ma comunque una forma di vacuità artistica e intellettuale altrettanto sgradevole. Ma naturalmente è solo un dubbio.

Nella foto in alto, Tom Wolfe negli anni di Radical Chic (non conosco l’autore della foto). Più in basso, il famoso numero di “New York Magazine” quasi totalmente dedicato all’articolo sul party dai Bernstein. Più in basso ancora, Daniel Barenboim prova con la West-Eastern Divan Orchestra, l’orchestra formata da giovani palestinesi e israeliani (foto proveniente da Intermezzo, che ringrazio).

5 Novembre 2008 § § permalink

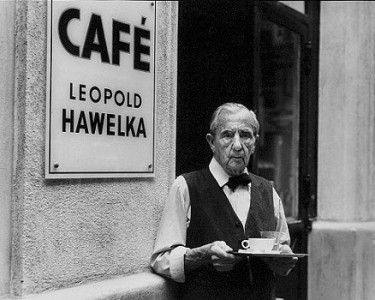

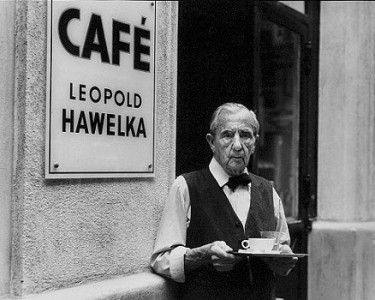

La luce calda delle lampadine a incandescenza, i tavoli rotondi di legno con il ripiano di marmo, le sedie e gli attaccapanni Thonet, il velluto rosso a righe grigie e rosa dei divanetti, l’espositore con i giornali di tutta Europa, l’odore di caffè e di fumo, i suoni, le risa e i silenzi di quanto rimane della civiltà della conversazione. Non occorre aggiungere molto altro per descrivere un caffè di una qualsiasi città europea, ma questo in particolare è (o era?) uno dei più belli. Parlo del Café Hawelka di Dorotheergasse, a Vienna: chi c’è passato non lo dimentica facilmente. Mi è capitato di leggere per caso sul «Nouvel Observateur» il bellissimo articolo che Bernard Géniès ha dedicato a questa istituzione della socialità viennese il 7 agosto scorso, e ho pensato di riportarlo qui. Io ci sono capitato vent’anni fa, accompagnato da un’amica greca che studiava a Vienna e da un barbuto musicologo austriaco di lei segretamente innamorato, ma troppo intrappolato dalle rigidità mitteleuropee per dichiararsi. Tentò la carta della vita intellettuale notturna: ci fece entrare nel bellissimo caffè verso le dieci, e aspettò che arrivassero i leggendari Buchteln, i dolci con la marmellata calda dalla misteriosa ed esclusiva ricetta di Fräulein Hawelka, che compaiono all’improvviso solo dopo quell’ora, accolti da un compiaciuto mormorìo; li ordinò da vero habituè e aspettò che facessero il loro effetto sugli ospiti provinciali (in realtà l’unico a non averli mai provati ero io). Lo stratagemma erotico non sortì l’effetto desiderato sulla ragazza, ma per me fu una grande e piacevolissima sorpresa, una specie di debutto in società, dopo la delusione dell’anonimo Café Central, in cui ero stato spinto dalla letttura di Danubio, il libro-culto del Claudio Magris di quegl’anni. Ci tornai tutte le volte che potevo, nel tentativo (ovviamente vano), di diventare un habituè anch’io. Buchteln e tutto quanto.

Géniès scrive del mondo che si riuniva in questo caffè, degli scrittori e degli artisti, della bellissima storia di Leopold e Josefine Hawelka. Loro non ci sono più, e la ricetta dei Buchteln è passata ai figli Günther e Herta, e ai nipoti Amir e Michael. Sarà uno dei nipoti ad aver avuto l’idea del sito internet? Ora il locale è stato un po’ ripulito ed è ormai una meta turistica necessaria per chi voglia provare l’esperienza del caffè viennese; forse è giusto oltre che inevitabile che sia così, fa parte del normale ciclo di vita delle cose belle. Rimangono i ricordi, e naturalmente quella parte di atmosfera che il tempo non cancella. Géniès cita qualche aneddoto: bellissimo quello di Bernhard frequentatore fisso che un giorno stupisce tutti massacrando i suoi stessi compagni di caffè nel terribile A colpi d’ascia; ma continua a sedersi al suo tavolo, finché un giorno Leopold non gli chiede una dedica sul frontespizio di un suo romanzo per una cliente: Bernhard accetta educatamente, scrive quello che deve scrivere, e poi scompare per non tornare più. È proprio lui, come il mondo lo ha amato; e forse bisogna anche ricordare la sua massiccia demolizione del culto dei caffè viennesi, Hawelka compreso, nel Nipote di Wittgenstein.

Sui caffè viennesi è stato scritto molto, e altrettanto è stato ricamato. Per qualche anno sono stati descritti come il centro nevralgico della civiltà culturale della mitteleuropa; erano gli anni d’oro di Magris, quando Musil era molto più letto di Proust, Thomas Mann era il grande classico del Novecento, Canetti la mirabile riscoperta, Mahler metteva alla prova ogni impianto stereofonico, Abbado, Sinopoli, Bernstein e altri ancora riportavano il secolo breve della musica alla sua vera lunghezza, addolcendo senza melassa il ricordo di un mondo inghiottito dagli orrori bellici e dall’onta dell’olocausto. Oggi sono cambiate molte cose: la nuova Europa ha tolto parte del suo misterioso fascino alla vecchia, mille nuovi problemi spingono a guardare altrove, il mondo si è ristretto e la questione delle radici culturali ha rivelato ancora una volta i suoi aspetti inquietanti. Eppure la forza con cui le vestigia di quella grande civiltà culturale e artistica sanno colpirci è ancora straordinaria; non è solo una rete di ricordi ancora largamente diffusa nella memoria collettiva, ma il riaffacciarsi di cose che hanno determinato e tuttora determinano parte del nostro modo di vivere e di pensare all’arte, alla bellezza e alla società civile. Una pagina, certo, non l’intero libro. Ma una pagina di quelle che se ti capita di saltare poi non capisci più il resto della trama.

31 Ottobre 2008 § § permalink

Signora Madre, come faccio a farvi sentire quello che abbiamo suonato? Sapete leggere la musica, voi? Non posso far altro che aiutarmi con le immagini. Mi sembrava di spargere cipria sulle teste degli uomini seduti sui banchi della chiesa. Diffondevamo la nostra polvere profumata, la nostra spezia femminile su quella gente. Don Antonio ha scritto un concerto dove si sente schiumare la nostra indole di donne, presentata in tre fasi, prima la gaiezza, poi il languore, poi di nuovo l’euforia. Quest’uomo tira fuori dai nostri corpi suoni femminili, offre alle orecchie intasate di peli dei vecchi maschi la versione sonora delle donne, la nostra traduzione in suoni, così come la vogliono sentire i maschi. Eppure, nel dire questo non sono del tutto sincera. Oggi, ancora più di quanto avevo intuito durante le prove, ho sentito che stavo facendo qualcosa di più, don Antonio ci stava sforzando, ci stava facendo traboccare oltre noi stesse, precipitavamo oltre le balaustre, c’era qualcosa oltre la solita poesia aggraziata, oltre la frivolezza che si richiede ai nostri concerti, un fervore più scomposto, sfrontato, nei movimenti veloci, e uno sconforto disdicevole, senza consolazione nell’adagio.

Chi scrive è Cecilia, fanciulla dell’Ospedale della Pietà; la Signora Madre è la figura materna che non ha mai conosciuto, essendo stata abbandonata appena nata sulla ‘ruota’ dell’Ospedale, così come quasi tutte le sue colleghe e convittrici; Don Antonio è naturalmente Vivaldi, il prete rosso che insegna violino alle ‘figlie di coro’ dal 1703 al 1740. È una delle lettere che compongono Stabat Mater, il nuovo libro di Tiziano Scarpa, costruito come un ‘romanzo di formazione’ che indaga la crescita umana e spirituale di una di quelle misteriosi e affascinanti figure che erano le ragazze degli Ospedali veneziani. In una curiosa Nota al termine del volume (curiosa in un opera di narrativa), Scarpa racconta il suo rapporto con la musica di Vivaldi, dei 200 CD del compositore che possiede, del suo essere venuto al mondo al reparto di maternità dell’Ospedale Civile di Venezia, che in quegli anni aveva sede nel palazzo in cui prima si trovava proprio l’Ospedale della Pietà. Quasi una predestinazione, vorrebbe dirci.

Ma Stabat Mater non è una biografia romanzata di Vivaldi né un romanzo storico; nella trama gli appassionati vivaldiani troveranno parecchie inverosimiglianze e falsificazioni: Scarpa ne è ben consapevole e le ammette senza difficoltà nella Nota, domandando indulgenza agli estimatori e agli esperti. Anche se l’arco temporale non è chiarissimo, la lettura porta infatti a pensare che sia l’esecuzione dell’oratorio Juditha Triumphans sia quella dei concerti delle ‘Quattro stagioni’‘ fossero avvenute poco dopo l’arrivo di Don Antonio all’Ospedale, cosa senz’altro non vera. Altre inverosimiglianze o falsificazioni riguardano i riferimenti (in qualche modo velati) a singole opere e così via. “Mi sono preso la libertà di fantasticare a partire da una suggestione storica, senza badare troppo alla verosimiglianza documentaria”, chiarisce ancora nella Nota.

Ma Stabat Mater non è una biografia romanzata di Vivaldi né un romanzo storico; nella trama gli appassionati vivaldiani troveranno parecchie inverosimiglianze e falsificazioni: Scarpa ne è ben consapevole e le ammette senza difficoltà nella Nota, domandando indulgenza agli estimatori e agli esperti. Anche se l’arco temporale non è chiarissimo, la lettura porta infatti a pensare che sia l’esecuzione dell’oratorio Juditha Triumphans sia quella dei concerti delle ‘Quattro stagioni’‘ fossero avvenute poco dopo l’arrivo di Don Antonio all’Ospedale, cosa senz’altro non vera. Altre inverosimiglianze o falsificazioni riguardano i riferimenti (in qualche modo velati) a singole opere e così via. “Mi sono preso la libertà di fantasticare a partire da una suggestione storica, senza badare troppo alla verosimiglianza documentaria”, chiarisce ancora nella Nota.

Forse, le inverosimiglianze più grandi non sono da ritrovare negli aspetti storici e documentari, quanto in alcuni accenti, in alcune immagini e in alcuni pensieri che Cecilia scrive nelle sue lettere. La scena in cui Vivaldi porta le allieve in gita a un mattatoio e costringe Cecilia a uccidere con le sue mani un agnello è fortemente inverosimile; più di ogni questione cronologica. Ma anche in questo Stabat Mater è una fantasticheria: ciò che gli importava indagare e raccontare era presumibilmente la psicologia di una ragazza dell’Ospedale, la sua angoscia, la sua reclusione reale ed esistenziale, il rapporto con l’esterno e con le istituzioni, prima di tutto quella famigliare rappresentata dallo sconosciuto legame materno; e soprattutto l’influenza che una musica teatrale, rappresentativa, libera e passionale come quella di Vivaldi può portare in un animo complesso e ricettivo come questo. E in ciò riesce pienamente: il libro si legge tutto d’un fiato e lascia un segno. È la voce interiore di Cecilia che riesce a non essere un esercizio di stile, che prende corpo e ci parla direttamente. È un libro che verrebbe voglia di definire vivaldiano anche nel suo colpire fulmineamente e felicemente, senza troppa preoccupazione di completezza, verosimiglianza e rotondità.

31 Maggio 2008 § § permalink

Suzanne G. Cusick è l’autrice un articolo molto interessante e veramente ben documentato sull’utilizzo della musica come strumento di tortura nelle prigioni americane in Iraq. Si potrebbe pensare che un utilizzo di questo tipo degradi la musica a rumore, ma credo sia vero il contrario: è la spaventosa amplificazione del messaggio a fare effetto, non solo la quantità di decibel, tanto è vero che alcune musiche sono adatte, altre no. Dunque è un utilizzo politico del messaggio, una violenza più psicologica che fisica. (Grazie ad Alex Ross per la segnalazione).

3 Febbraio 2008 § § permalink

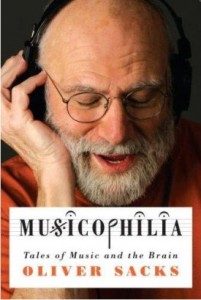

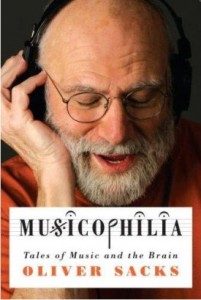

In un precedente post avevo accennato a quello che un battage pubblicistico molto intenso – e un indubbio interesse suscitato dal tema – aveva annunciato come uno dei migliori libri sulla musica del 2007: Musicophilia: Tales of Music and the Brain, di Oliver Sacks. Capita ora che TLS, uno dei più seri settimanali di recensioni librarie del mondo (è l’inserto letterario del «Times»), pubblichi nel numero del 18 gennaio scorso una severa stroncatura, firmata da Jerry Fodor, filosofo e congnitivista americano, docente alla Rutgers University.

In un precedente post avevo accennato a quello che un battage pubblicistico molto intenso – e un indubbio interesse suscitato dal tema – aveva annunciato come uno dei migliori libri sulla musica del 2007: Musicophilia: Tales of Music and the Brain, di Oliver Sacks. Capita ora che TLS, uno dei più seri settimanali di recensioni librarie del mondo (è l’inserto letterario del «Times»), pubblichi nel numero del 18 gennaio scorso una severa stroncatura, firmata da Jerry Fodor, filosofo e congnitivista americano, docente alla Rutgers University.

L’articolo, intitolato “Mental Notes”, critica l’approccio di Sacks seguendo una linea non nuova ai suoi detrattori: vi si sostiene infatti che la rassegna di casi clinici presentati, e la “fissazione” che Sacks condivide con molti neurologi di chiedersi “dove” risiedano, all’interno del cervello umano, determinate funzioni, non solo non aiuti a capire i maggiori problemi dell’apprendimento e del pensiero, ma eviti di proposito alcune delle domande più importanti che il tema sollecita. Fodor, con un colpo vagamente sotto la cintura (ma di indubbio effetto), si riferisce alla fascetta editoriale del libro (e le stesse parole sono state riportate da quasi tutta la stampa che lo ha presentato), dove si afferma: “La musica è irresistibile, coinvolgente e indimenticabile, e in Musicophilia Oliver Sacks ci spiega perché”. Ma praticamente sin dalle prime righe, Fodor ci avverte che Sacks non ha affatto mantenuto la promessa: “Da un lato, molto di quello che Sacks dice sulla musica è banale […]. Dall’altro, molto di quello che dice sul cervello si rivela essere una neurochiacchiera [neurobabble]”. “[Nel libro] ci sono parecchi casi clinici che si rivelano, per molti versi, interessanti e sorprendenti; ma è difficile capire che cosa farne”. E qui già si comincia a capire il senso della critica: a molti sarà infatti capitato, leggendo un qualunque lavoro di Sacks (o vedendo uno dei film o delle opere che i suoi libri hanno ispirato), di rimanere affascinati dalla ricchezza di implicazioni e dagli aspetti sorprendenti che il disagio mentale comporta; ma in molti di questi casi era veramente difficile capire che cosa essi potessero suggerirci al di là della curiosità e di un interesse generico. Fodor su questa linea è letteralmente spietato: “Sacks è prodigo negli aneddoti, ma avaro nella teoria. Colleziona casi clinici come altri fanno con i francobolli”.

L’articolo, intitolato “Mental Notes”, critica l’approccio di Sacks seguendo una linea non nuova ai suoi detrattori: vi si sostiene infatti che la rassegna di casi clinici presentati, e la “fissazione” che Sacks condivide con molti neurologi di chiedersi “dove” risiedano, all’interno del cervello umano, determinate funzioni, non solo non aiuti a capire i maggiori problemi dell’apprendimento e del pensiero, ma eviti di proposito alcune delle domande più importanti che il tema sollecita. Fodor, con un colpo vagamente sotto la cintura (ma di indubbio effetto), si riferisce alla fascetta editoriale del libro (e le stesse parole sono state riportate da quasi tutta la stampa che lo ha presentato), dove si afferma: “La musica è irresistibile, coinvolgente e indimenticabile, e in Musicophilia Oliver Sacks ci spiega perché”. Ma praticamente sin dalle prime righe, Fodor ci avverte che Sacks non ha affatto mantenuto la promessa: “Da un lato, molto di quello che Sacks dice sulla musica è banale […]. Dall’altro, molto di quello che dice sul cervello si rivela essere una neurochiacchiera [neurobabble]”. “[Nel libro] ci sono parecchi casi clinici che si rivelano, per molti versi, interessanti e sorprendenti; ma è difficile capire che cosa farne”. E qui già si comincia a capire il senso della critica: a molti sarà infatti capitato, leggendo un qualunque lavoro di Sacks (o vedendo uno dei film o delle opere che i suoi libri hanno ispirato), di rimanere affascinati dalla ricchezza di implicazioni e dagli aspetti sorprendenti che il disagio mentale comporta; ma in molti di questi casi era veramente difficile capire che cosa essi potessero suggerirci al di là della curiosità e di un interesse generico. Fodor su questa linea è letteralmente spietato: “Sacks è prodigo negli aneddoti, ma avaro nella teoria. Colleziona casi clinici come altri fanno con i francobolli”.

Le domande che Sacks evita – e che sicuramente non sono appassionanti solo un cognitivista come Fodor, ma anche per gran parte delle persone interessate alle cose della musica – sono tutt’altro che collaterali: che cosa distingue e caratterizza la musica, quale musica, cosa la rende tanto importante per l’essere umano, e così via. “Credo che il problema consista nel fatto che Sacks (così come molti altri suoi colleghi neuroscienziati) è quasi ossessivamente preoccupato di scoprire dove, nel cervello, le cose risiedano. Quello che ha in mente […] è soprattutto il confronto fra le ipotesi cliniche sulle localizzazioni dei danni cerebrali con i risultati delle scansioni di risonanza magnetica del cervello. Questo modo di condurre la ricerca sul cervello ha sempre incontrato il favore dei chirurghi, che molto appropriatamente ritengono necessario sapere quali pezzetti di cervello possono asportare, e quali no”. E ancora, per concludere: “Non credo ci sia nulla di male in questa strategia di ricerca; ma molto spesso conduce alla mancanza di interesse nei confronti delle domande sul meccanismo: in questo caso, nei confronti dei problemi relativi al meccanismo psicologico le cui operazioni presiedono alla percezione, all’esecuzione e alla composizione musicale”. È probabile che la polemica avrà un seguito, ma bisogna ammettere che è tutt’altro che infondata.

19 Dicembre 2007 § § permalink

Quali sono stati i libri di argomento musicale più importanti del 2007? I giornali di tutto il mondo non lasciano molti dubbi, e mettono al primo posto, con una rassegna stampa imponente, The Rest is Noise, di Alex Ross. Uscito lo scorso ottobre negli Stati Uniti per Farrar, Straus and Giroux, il libro, che riporta il sottotitolo Listening to the Twentieth Century, è una bellissima storia della musica del Novecento condotta con taglio narrativo, piglio sicuro e grande capacità affabulatoria da un giovane critico newyorkese, che negli ultimi dieci anni si è segnalato come uno dei più sensibili cronisti e intenditori del rapporto tra musica e linguaggi contemporanei. Ross scrive sul New Yorker, una delle migliori riviste dell’intelligentsija americana, ma è anche più conosciuto, al di là di ogni confine geografico, per il suo influente blog che porta lo stesso titolo del libro. Lì ha cominciato, da ormai moltissimi mesi, ad annunciare il suo volume; da lì ha diffuso le sue recensioni, segnalazioni e analisi in tutto il mondo. Circa 600 pagine, suddivise in tre parti per quindici capitoli complessivi, su questo libro, che in italiano sarà pubblicato da Bompiani, torneremo presto. Basti dire che, anche senza prestare acriticamente fede alle tante recensioni encomiastiche che ha ricevuto, si caratterizza fin dalla prima, rapsodica lettura per la forza con cui tira le fila di un secolo di musica e lo immerge in una visione storica fatta di equilibrate sicurezze.

Quali sono stati i libri di argomento musicale più importanti del 2007? I giornali di tutto il mondo non lasciano molti dubbi, e mettono al primo posto, con una rassegna stampa imponente, The Rest is Noise, di Alex Ross. Uscito lo scorso ottobre negli Stati Uniti per Farrar, Straus and Giroux, il libro, che riporta il sottotitolo Listening to the Twentieth Century, è una bellissima storia della musica del Novecento condotta con taglio narrativo, piglio sicuro e grande capacità affabulatoria da un giovane critico newyorkese, che negli ultimi dieci anni si è segnalato come uno dei più sensibili cronisti e intenditori del rapporto tra musica e linguaggi contemporanei. Ross scrive sul New Yorker, una delle migliori riviste dell’intelligentsija americana, ma è anche più conosciuto, al di là di ogni confine geografico, per il suo influente blog che porta lo stesso titolo del libro. Lì ha cominciato, da ormai moltissimi mesi, ad annunciare il suo volume; da lì ha diffuso le sue recensioni, segnalazioni e analisi in tutto il mondo. Circa 600 pagine, suddivise in tre parti per quindici capitoli complessivi, su questo libro, che in italiano sarà pubblicato da Bompiani, torneremo presto. Basti dire che, anche senza prestare acriticamente fede alle tante recensioni encomiastiche che ha ricevuto, si caratterizza fin dalla prima, rapsodica lettura per la forza con cui tira le fila di un secolo di musica e lo immerge in una visione storica fatta di equilibrate sicurezze.

Accanto al libro di Ross, fra i più segnalati da tutti i giornali c’è il nuovo studio di Oliver Sacks, dedicato al rapporto tra musica e cervello umano: Musicophilia: Tales of Music and the Brain, pubblicato da Knopf, imprint del gigante Random Hause. Un altro bellissimo libro, di argomento molto vicino, è quello di Daniel Livitin: This is Your Brain in Music: Understanding a Human Obsession, pubblicato da Atlantic. Questi ultimi due testi sembrerebbero far pensare a un ritorno di interesse su un tema da molti anni trascurato dalla musicologia, e cioè quello della fisiologia e della neurologia dell’ascolto. Ma il fatto che vengano pubblicati da editori non specializzati in musica, e siano stati recensiti da giornali generalmente disattenti alla materia dispone ad altre riflessioni.

Si tratta davvero dei tre libri più importanti dell’anno? Molto probabilmente no, se li si analizza da un punto di vista strettamente musicologico. Ma ciò che più preme far notare è che si tratta di tre libri che hanno la forza di riportare la musica al centro del dibattito storico e scientifico, facendola uscire dalla nicchia dei musicofili e dei musicologi. E non è poco, se si pensa agli effetti che questo spesso superbo isolamento sta causando alla più ardua e necessaria tra le espressioni della creatività umana. Torneremo al più presto su ognuno di essi.

18 Ottobre 2007 § § permalink

George Steiner ci ha abituati a una scrittura che si fa quasi venerare per il suo controllo stilistico, la sua passionalità intellettuale e lo sfoggio di una tale ricchezza di rimandi e associazioni da diventare la quintessenza stessa di ciò che normalmente definiamo “cultura”; ma ci ha anche abituati a posare i suoi libri pieni di illuminanti idee e di insistenti dubbi. I suoi fuochi d’artificio sulla responsabilità del critico in Linguaggio e silenzio, la sua visione del processo di traduzione in Dopo Babele, le intuizioni di Grammatiche della creazione arricchiscono la vita intellettuale e la sensibilità del lettore in maniera si potrebbe dire ‘irreversibile’. Ma spesso hanno un fondo di incompletezza che si riverbera nell’animo del lettore in un supplemento di discussione. È tutto straordinariamente argomentato, ma indissolubilmente legato alla personale visione e intelligenza del suo creatore.

Questo vale in misura anche maggiore per questo strano libretto. Strano in molti sensi: una trentina di pagine di Steiner, provenienti da una lezione al Nexus Institute di Amsterdam, precedute da una Introduzione di Rob Riemen, direttore dell’Istituto, e da uno scritto di Vargas Llosa che contraddice apertamente le idee di Steiner. Invitato a fornire una sua definizione di Europa, Steiner articola la sua visione su cinque ‘assiomi’, tutti fortemente letterari e culturalmente stimolanti: i suoi caffè come simbolo di una civiltà del confronto e della dialettica; un paesaggio su scala umana, sempre percorribile a piedi e, anzi, stratificatosi nei secoli proprio in base a un’idea di mobilità dei corpi e delle idee su scala antropomorfica; la presenza pervasiva della memoria e dell’autocoscienza, testimoniata dai nomi di strade, quartieri e piazze ispirati ai grandi personaggi della storia; la duplice discendenza da Atene e Gerusalemme (si tenga presente che per Steiner il cristianesimo è una ‘nota a piè di pagina’ della religione ebraica); e infine una specie di nera consapevolezza di appartenere a un ‘capitolo conclusivo’, al lungo tramonto di una civiltà. Cinque concetti che hanno definito l’Europa, ma che ne possono aal tempo stesso decretare l’impossibilità di competere con civiltà più giovani e agguerrite.

E il futuro? Per esso Steiner si limita ad alcune, semplici proposte, articolate in quella che definisce «una modalità dilettantesca e provvisoria». La forza d’Europa nascerà dal reperimento di un delicato e innovativo equilibrio tra la diversità e l’unità, tra le mille lingue (tutte portatrici di una peculiare cultura) e l’esigenza di comunicare. «Il genio dell’Europa è quello che William Blake avrebbe definito “la santità dei minimi particolari”», dice in una delle sue frasi fulminanti. Poi però il discorso si fa via via più confuso, e forse persino generico. L’Europa riuscirà a assumere di nuovo un ruolo guida nel mondo se saprà fare i conti con il proprio passato di odio e di violenze (ed ecco emergere lo quella straordinaria cupezza di fondo che colpisce i lettori più attenti di Steiner); se saprà fare i conti con l’odio razziale e religioso che l’intolleranza del cristianesimo ha sostenuto e fomentato; se saprà ristabilire la dignità e la centralità laica dell’homo sapiens, e allontanare le tentazioni del consumismo e del mercato. L’Europa dovrà saper richiamare i nostri cervelli in fuga per trasformarsi in un grande laboratorio umano e intellettuale. Ancora una volta una teoria appassionante quanto bisognosa di discussione e approfondimento.

Vargas Llosa, in quattro pagine di Intoduzione, esprime il suo totale disaccordo dalla visione cupa che Steiner manifesta sullo stato della nostra civiltà culturale, ma al tempo stesso si fa quasi beffe della strana utopia che da essa deriva: mai Mallarmé e Joyce hanno avuto tanti lettori, mai la cultura ha conosciuto una diffusione tanto trasversale e democratica quanto ai nostri giorni. Inutile illudersi, tuttavia: «quella cultura che George Steiner ama e conosce meglio di chiunque altro sarà sempre minoritaria”.