5 Novembre 2008 § § permalink

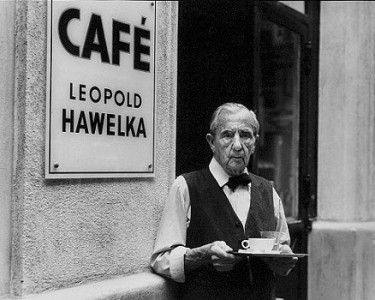

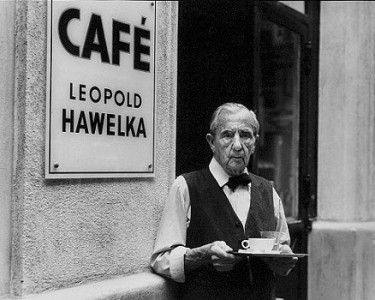

La luce calda delle lampadine a incandescenza, i tavoli rotondi di legno con il ripiano di marmo, le sedie e gli attaccapanni Thonet, il velluto rosso a righe grigie e rosa dei divanetti, l’espositore con i giornali di tutta Europa, l’odore di caffè e di fumo, i suoni, le risa e i silenzi di quanto rimane della civiltà della conversazione. Non occorre aggiungere molto altro per descrivere un caffè di una qualsiasi città europea, ma questo in particolare è (o era?) uno dei più belli. Parlo del Café Hawelka di Dorotheergasse, a Vienna: chi c’è passato non lo dimentica facilmente. Mi è capitato di leggere per caso sul «Nouvel Observateur» il bellissimo articolo che Bernard Géniès ha dedicato a questa istituzione della socialità viennese il 7 agosto scorso, e ho pensato di riportarlo qui. Io ci sono capitato vent’anni fa, accompagnato da un’amica greca che studiava a Vienna e da un barbuto musicologo austriaco di lei segretamente innamorato, ma troppo intrappolato dalle rigidità mitteleuropee per dichiararsi. Tentò la carta della vita intellettuale notturna: ci fece entrare nel bellissimo caffè verso le dieci, e aspettò che arrivassero i leggendari Buchteln, i dolci con la marmellata calda dalla misteriosa ed esclusiva ricetta di Fräulein Hawelka, che compaiono all’improvviso solo dopo quell’ora, accolti da un compiaciuto mormorìo; li ordinò da vero habituè e aspettò che facessero il loro effetto sugli ospiti provinciali (in realtà l’unico a non averli mai provati ero io). Lo stratagemma erotico non sortì l’effetto desiderato sulla ragazza, ma per me fu una grande e piacevolissima sorpresa, una specie di debutto in società, dopo la delusione dell’anonimo Café Central, in cui ero stato spinto dalla letttura di Danubio, il libro-culto del Claudio Magris di quegl’anni. Ci tornai tutte le volte che potevo, nel tentativo (ovviamente vano), di diventare un habituè anch’io. Buchteln e tutto quanto.

Géniès scrive del mondo che si riuniva in questo caffè, degli scrittori e degli artisti, della bellissima storia di Leopold e Josefine Hawelka. Loro non ci sono più, e la ricetta dei Buchteln è passata ai figli Günther e Herta, e ai nipoti Amir e Michael. Sarà uno dei nipoti ad aver avuto l’idea del sito internet? Ora il locale è stato un po’ ripulito ed è ormai una meta turistica necessaria per chi voglia provare l’esperienza del caffè viennese; forse è giusto oltre che inevitabile che sia così, fa parte del normale ciclo di vita delle cose belle. Rimangono i ricordi, e naturalmente quella parte di atmosfera che il tempo non cancella. Géniès cita qualche aneddoto: bellissimo quello di Bernhard frequentatore fisso che un giorno stupisce tutti massacrando i suoi stessi compagni di caffè nel terribile A colpi d’ascia; ma continua a sedersi al suo tavolo, finché un giorno Leopold non gli chiede una dedica sul frontespizio di un suo romanzo per una cliente: Bernhard accetta educatamente, scrive quello che deve scrivere, e poi scompare per non tornare più. È proprio lui, come il mondo lo ha amato; e forse bisogna anche ricordare la sua massiccia demolizione del culto dei caffè viennesi, Hawelka compreso, nel Nipote di Wittgenstein.

Sui caffè viennesi è stato scritto molto, e altrettanto è stato ricamato. Per qualche anno sono stati descritti come il centro nevralgico della civiltà culturale della mitteleuropa; erano gli anni d’oro di Magris, quando Musil era molto più letto di Proust, Thomas Mann era il grande classico del Novecento, Canetti la mirabile riscoperta, Mahler metteva alla prova ogni impianto stereofonico, Abbado, Sinopoli, Bernstein e altri ancora riportavano il secolo breve della musica alla sua vera lunghezza, addolcendo senza melassa il ricordo di un mondo inghiottito dagli orrori bellici e dall’onta dell’olocausto. Oggi sono cambiate molte cose: la nuova Europa ha tolto parte del suo misterioso fascino alla vecchia, mille nuovi problemi spingono a guardare altrove, il mondo si è ristretto e la questione delle radici culturali ha rivelato ancora una volta i suoi aspetti inquietanti. Eppure la forza con cui le vestigia di quella grande civiltà culturale e artistica sanno colpirci è ancora straordinaria; non è solo una rete di ricordi ancora largamente diffusa nella memoria collettiva, ma il riaffacciarsi di cose che hanno determinato e tuttora determinano parte del nostro modo di vivere e di pensare all’arte, alla bellezza e alla società civile. Una pagina, certo, non l’intero libro. Ma una pagina di quelle che se ti capita di saltare poi non capisci più il resto della trama.

29 Ottobre 2008 § § permalink

Piccolo aggiornamento sull’uso politico della musica. Il 19 ottobre scorso, in un concerto dedicato ai sessant’anni dalla fondazione dello Stato d’Israele, Valeri Gergiev ha diretto a Gerusalemme la World Orchestra for Peace, l’orchestra fondata nel 1995 da Georg Solti che raccoglie 90 musicisti provenienti da 70 orchestre di tutto il mondo – una specie di dream team dedicato alla pace con alcuni tra i migliori strumentisti esistenti. Si possono leggere i dettagli della serata in quest’articolo del Jerusalem Post; alla fine dell’articolo si può leggere tuttavia anche un’inquietante notizia, la stessa che riporta Norman Lebrecht in uno dei suoi informatissimi pezzi: il concerto di Gerusalemme era sostanziosamente sponsorizzato da Arcadi Gaydamak, il controverso oligarca russo (o meglio anglo-canado-franco-israeliano!) che sta correndo per la carica di sindaco della città. Il problema è che Gaydamak è attualmente sotto processo a Parigi per il cosiddetto Angolagate, una brutta storia di armi fornite al governo angolano poco prima della recrudescenza della violentissima guerra civile che ha insanguinato il paese africano, portando centinaia di migliaia di vittime, in massima parte tra la popolazione civile: sotto processo non vuol dire colpevole, ma che un concerto dedicato alla pace sia sostenuto da un uomo d’affari sospettato di essere un trafficante d’armi (e di molte altre cose, v. biografia su wikipedia), in corsa per una delicatissima carica politica è un fatto che salta all’occhio. Come al solito non si può accusare nessuno di ipocrisia o, peggio ancora, di malafede, tanto meno un musicista come Gergiev, ma tutto questo non fa che sottolineare ancora una volta come se si lasciasse in pace la musica, e non la si mischiasse sempre e a tutti i costi con la pace, la guerra, la politica e la storia, tutti ne usciremmo sollevati e alleggeriti.

23 Agosto 2008 § § permalink

In un mondo in cui la musica torna ad essere uno strumento di comunicazione politica con sempre maggiore frequenza, non può stupire quanto è successo ieri l’altro nella capitale dell’Ossezia del Sud, Tskhinvali. Mentre ancora le diplomazie internazionali discutono sulla realtà del ritiro russo dal territorio osseto (o georgiano, a seconda di come si voglia leggere questa difficilissima crisi), Valeri Gergiev ha diretto l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo davanti al municipio cittadino, gravemente danneggiato dal bombardamento georgiano. Ne scrive, sulla Repubblica di oggi, in terza pagina, l’inviato Renato Caprile, con un tono che fa trapelare un certo filoatlantismo; il pezzo si chiude con la traduzione del discorso tenuto da Gergiev prima del concerto, prima in russo e poi in inglese. Nella versione di Caprile, Gergiev dice una cosa che non viene comfermata da nessun altro dei numerosi giornali stranieri che hanno dedicato spazio alla notizia. “Sono qui per testimoniare tutto il mio dolore. Sono osseto come voi e come voi spero che cose del genere non si ripetano mai più. Ma tutto il mondo deve sapere di questa distruzione e dei nostri duemila morti”: questo è quello che avrebbe detto Gergiev (“Poi per fortuna la parola passa finalmente alla musica”, chiosa l’inviato di Repubblica). I duemila morti sono quelli che la diplomazia russa tenta di far accreditare come conseguenza dell’attacco georgiano; un dato tutto da provare, su cui molto si discute. Se è corretta la versione di Caprile, Gergiev avrebbe fatto un’affermazione tutt’altro che portatrice di pace.

Gergiev è nato a Vladivkavkaz, capitale dell’Ossezia del Nord (e dunque di quella parte del territorio osseto compreso nella Russia); anche sua moglie Natalya è osseta, e per la piccola e contestata repubblica indipendente caucasica, il frenetico direttore d’orchestra è il figlio più illustre, l’artista che riscatta agli occhi del mondo un intero popolo oppresso. Su queste basi non c’è da dubitare sulla sincerità di un gesto di inconsueta forza e di indubbio coraggio. Ma naturalmente c’è dell’altro.

Il concerto è stato presentato ai media come un solenne requiem per i morti del bombardamento georgiano; un grande concerto per la pace, trasmesso in diretta dalla televisione russa. Il legame fortissimo tra Gergiev e Putin è noto (“sono parenti” dice Caprile; in realtà Gergiev ha fatto da padrino alle due figlie di Putin, e questi ha ricambiato facendo altrettanto per uno dei figli di Gergiev). Un’amicizia saldissima, che ha come conseguenza gesti plateali di sostegno e appoggi meno vistosi ma altrettanto significativi. Quello che viene da chiedersi è quale sia il valore di un concerto per la pace in cui si afferma con forza il ruolo di salvatore della Russia di Putin, e in cui si accredita internazionalmente la versione russa, mentre ancora è dubbio se i combattimenti siano davvero cessati, quale sia il numero delle vittime, se vi sia stata o meno una qualche forma di “pulizia etnica”, e da quale parte sia stata condotta.

Un gesto per la pace che è in realtà uno straordinario gesto dalla valenza prettamente, violentemente politica. In una piazza interamente russa, la maggiore istituzione musicale russa suona due autori russi, Čaikovskij e Šostakovič, per ricordare le vittime russe. Tutto questo all’interno di quello che i georgiani considerano ancora proprio territorio, e dove comunque si suppone (e si spera) che ancora risieda una parte di comunità georgiana. Le composizioni scelte non sono meno cariche di significati politici: la Quinta di Čaikovskij e la Settima di Šostakovič, due sinfonie legate per motivi diversi a un evento centrale della storia russa, l’assedio nazista a Leningrado. L’equiparazione tra i due momenti storici è stata poi espressamente ribadita da Gergiev. Tskhinvali come Leningrado. Se non è politica questa…

Ciò che potrebbe stupire è la prudenza con cui gran parte dei media internazionali hanno trattato il concerto, prudenza che ricalca per molti versi quella tenuta nei confronti dell’intera crisi osseta. Tutta questa esaltazione del ruolo di salvatore della Russia, tutto questo sventolare di bandiere russe e di valori russi a sostegno di una minuscola repubblica che si proclama indipendente? Ma indipendente da chi, solo dalla Georgia o proprio da tutti? Ma quello che importa qui non è certo stabilire a chi spetti il ruolo di invasore e a chi quello di carnefice, quanto sottolineare come ancora una volta la musica sia diventata un potente mezzo di propaganda politica, in un processo nel quale alle note sono sovrapposti significati che finiscono per annegarle in uno spaventoso frastuono di cingolati. Anche se tutto fosse stato fatto con le migliori intenzioni.

AGGIUNTA DEL 14 NOVEMBRE 2008. Ecco il link al video di Youtube dove in inglese Gergiev parla effettivamente dei 2000 morti dell’attacco giorgiano.

Nella prima foto, il pubblico assiste al concerto di Gergiev a Tskhinvali. Foto di Joao Silva per The New York Times.

31 Maggio 2008 § § permalink

Suzanne G. Cusick è l’autrice un articolo molto interessante e veramente ben documentato sull’utilizzo della musica come strumento di tortura nelle prigioni americane in Iraq. Si potrebbe pensare che un utilizzo di questo tipo degradi la musica a rumore, ma credo sia vero il contrario: è la spaventosa amplificazione del messaggio a fare effetto, non solo la quantità di decibel, tanto è vero che alcune musiche sono adatte, altre no. Dunque è un utilizzo politico del messaggio, una violenza più psicologica che fisica. (Grazie ad Alex Ross per la segnalazione).

24 Aprile 2008 § § permalink

Potrebbe la nostra epoca, quella della globalizzazione e dei sincretismi, assistere alla nascita di nuove forme di nazionalismo culturale, anche nelle democrazie più avanzate? Viene da chiederselo sfogliando l’ultimo numero del serissimo The Spectator, il settimanale della destra conservatrice inglese. “England Rides Again”, strilla il titolo di copertina, accompagnato dalla foto di un cavallo che balza agilissimo montato da un fantino vestito da corse di Ascot. È il numero speciale dedicato al St George’s Day, la “giornata nazionale” inglese. Il fantino ricorda l’iconografia tradizionale, che raffigura San Giorgio sul suo cavallo rampante nell’atto di uccidere il drago. Ma qual è il drago che il nuovo St George conservatore sente il bisogno di uccidere? Il numero non lo dice ma lo lascia immaginare: gli anni di governo laburista, l’eccessivo filoeuropeismo, la visione globalizzata del mondo conteporaneo, tutto quello che negli ultimi anni ha impedito agli inglesi di proclamarsi con il dovuto orgoglio supremamente, profondamente, unicamente English. English, neppure British.

Decine di pagine di rivendicazione accorata della propria diversità in pericolo, in voluto spregio a ogni politically correct, nelle quali si rispolvera persino il concetto di “accoglienza”: l’Inghilterra non ha bisogno di dimenticare la superiorità della propria civiltà per sentirsi aperta alle altre culture del mondo; alla base della sua cultura c’è l’accoglienza nei confronti dello straniero; naturalmente lo straniero dovrà mostrarsi in grado di capire la superiorita della cultura inglese, ed ecco dunque il fluent english richiesto obbligatoriamente agli stranieri che si trasferiranno nel Regno Unito, secondo una legge recentemente votata in parlamento. E qui, al lettore italiano, potrebbe ogni tanto balenare l’ombra grifagna di Bossi. Ma dietro la commozione nostalgica e agguerrita dei conservatori inglesi, c’è naturalmente un retroterra ben diverso dalla miserabile dottrina leghista: la terra perduta è uno sterminato impero e una cultura dominante sul mondo intero, non una fantomatica regione neoceltica. Ma sfogliando la rivista c’è un articolo che può incuriosire più degli altri. Si tratta di una pagina firmata da Roger Scruton, filosofo e intellettuale di marcata appartenenza conservatrice, che fra le sue molteplici abilità (è giornalista, conduttore radiofonico, romanziere e molto altro), vanta quelle di compositore e musicologo. Sulla figura di Scruton si potranno imparare molte cose consultando il suo profilo su wikipedia, compreso il messaggio email pubblicato dal Guardian che lo rivelava al soldo della Japan Tobacco International – forse per fare un po’ di sana propaganda al vecchio, buon vizio del fumo.

Ma nell’articolo dello Spectator, Scruton parla della cultura inglese da un altro punto di vista. Ad essere qui lamentata è la mancanza di interesse da parte delle istituzioni pubbliche nei confronti della grandezza della musica inglese. In una carrellata storica che parte da Elgar, vero scopritore con le sue Enigma Variations e con i Sea Pictures della peculiare voce musicale inglese, passando per le tre generazioni successive che vengono individuate in quella Elgar-Vaughan Williams-Dolmetsch (quest’ultimo per il suo lavoro di riscoperta della musica Tudor), quella Britten-Walton-Tippett, e quella attuale, meno compatta e definita, dei Tavener-Holloway-Birtwistle. Specialmente nel caso della prima generazione, si tratta di compositori attraverso cui Scruton sente passare l’esaltazione dello “English way of live”: un sistema di valori in cui “i conflitti sono risolti attraverso la legge e le scuse educate, più che attraverso la forza” (e sicuramente su questo Gandhi avrebbe qualcosa da dire) – in contrapposizione all’aggressività del nazionalismo tedesco, e presumibilmente ai suoi rumorosi compositori, da Wagner e Bruckner in poi.

Mai, nell’intero articolo, è citata anche solo incidentalmente la possibilità che in Inghilterra siano negli ultimi quarant’anni nati suoni diversi e diverse culture, altrettanto singolari, rappresentative e presumibilmente anche più rivoluzionarie. Mai sono nominati i Beatles, i Pink Floyd, il rock “progressive” – figurarsi l’esistenza di un Britpop. Come se tutto questo non rappresentasse alcun nuovo valore, alcuna credibile revisione dell’Arcadia inglese. Ma anche un’altra cosa potrebbe stupire. Un buon quarto dell’articolo è dedicato al sostegno a un festival inglese dimenticato dalle istituzioni in nome del Politically correct: l’English Music Festival, che si tiene nell’Oxfordshire tra il 23 e il 27 maggio. Leggere il cartellone di questo festival, che ha come motto “The Spirit of England’’ lascia abbastanza perplessi. E chissà se sarebbe contento, il cosmopolita, curiosissimo Britten, di essere messo sotto una teca di vetro, o meglio sotto una teiera di Royal Albert porcelain.

E poi viene da riflettere: è pensabile una cosa del genere in Italia? Un festival di sola musica italiana? Neppure i cartelloni dei più provinciali teatri di tradizione di tanti anni fa si sono spinti così in là. Un Olandese volante, una Carmen, un Tristano e Isotta, magari in traduzione con tanto di Dancairo, Brangania e altri ridicoli nomi italianizzati, hanno sempre sentito il bisogno di metterli. Per non parlare della musica contemporanea, che se isolata da un minimo di contesto internazionale apparirebbe quasi inevitabilmente nei suoi aspetti più miseri e provinciali. Questa però è la situazione oggi, e visti i chiari di luna politici, del domani non si sa. Forse il festival della musica sinfonica padana è già alle porte.

6 Gennaio 2008 § § permalink

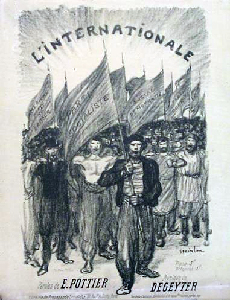

Qual è stato il canto su cui si è combattuta la rivoluzione d’Ottobre? Se a qualcuno venisse subito in mente L’Internazionale, potrebbe non essere del tutto nel giusto. Se ne parla in un capitolo intitolato “Parole e immagini” di un libretto molto interessante e ben scritto di Marcello Flores (1917. La Rivoluzione, Einaudi 2007):

Qual è stato il canto su cui si è combattuta la rivoluzione d’Ottobre? Se a qualcuno venisse subito in mente L’Internazionale, potrebbe non essere del tutto nel giusto. Se ne parla in un capitolo intitolato “Parole e immagini” di un libretto molto interessante e ben scritto di Marcello Flores (1917. La Rivoluzione, Einaudi 2007):

Un’altra battaglia importante che si svolge sui simboli è quella per la canzone della rivoluzione. Sono la Marsigliese e L’Internazionale a contendersi l’identità dei partecipanti alle manifestazioni di piazza e alle dimostrazioni pubbliche, dove le canzoni costituiscono un momento di mobilitazione e, al tempo stesso, di emotività collettiva. La Marsigliese prevale a febbraio anche se in numerose occasioni sarà una sua versione particolare – la Marsigliese operaia – a essere intonata dalle masse riunite.

La Marsigliese operaia, ci informa una nota del libro, intonava sulla musica dell’inno rivoluzionario francese (del 1796) un testo scritto nel 1875 da Pëtr Lavrov, uno dei leader del populismo. Si tratta di parole altrettanto sanguigne dell’originale (anche se il testo della Marsigliese, così come tutt’ora si canta nelle cerimonie ufficiali, e persino più violento e feroce): “Rigettiamo il vecchio mondo | Scuotiamoci dai piedi la sua cenere! | Non ci serve il vitello d’oro | L’odiato palazzo dello zar!” e così via, con il ritornello “Alzati, levati, popolo operaio! | Uomo affamato, vai contro il nemico! | Che riecheggi l’appello alla vendetta popolare! | Avanti! Avanti! Avanti! ecc.”

Insomma, sono tre le canzoni della rivoluzione del ’17, e le diverse fazioni se le contendono o rinfacciano a vicenda. Per i socialisti radicali la Marsigliese era la musica della rivoluzione borghese, e dunque le contrapponevano L’Internazionale, ma nei moti di febbraio è la versione russa dell’inno francese a prevalere. Solo in seguito, e tra alterne vicende, L’Internazionale comincerà ad avere la meglio, fino a che, nell’Ottobre, il Soviet non ne fa il proprio inno ufficiale. Subito i bolscevichi se ne appropriano (si tenga conto che il suo valore simbolico era tutto particolare, in quanto inno operaio) e obbligano a cantarlo ovunque. E allora i socialisti radicali gli contrappongono la Marsigliese operaia, e questo balletto continuerà a lungo. Incidentalmente, si tenga conto del fatto che il testo dell’Internazionale era stato scritto da Eugéne Pottier nel 1871 per celebrare la Comune di Parigi, e che fino a che, nel 1888, Pierre Degeyter non scriverà la musica che tutti conosciamo, i versi erano cantati sulla musica della Marsigliese. L’Internazionale (naturalmente nella sua traduzione russa) resterà l’inno nazionale dell’Unione Sovietica fino al 1941, quando fu sostituita e finì per essere adottata come inno del PCUS.

Nel 1917 il meccanismo fu lo stesso che si verificò per la bandiera rossa: l’appropriazione dei simboli, da parte di una o dell’altra delle fazioni rivoluzionarie, acquisiva un’importanza strategica. Nessuno voleva rinunciare a un motivo particolarmente felice e significativo, anche se proprio le alterne vicende dimostrano che, in realtà, esso non apparteneva a nessuno. Era una gara ad accaparrarsi un frammento di emotività, disputata con il massimo possibile della freddezza.

11 Dicembre 2007 § § permalink

Dunque la New York Philharmonic terrà un concerto a Pyongyang. Dopo lunghe trattative, la dirigenza dell’orchestra ha reso ufficiale che il governo coreano ha accettato tutte le condizioni; la data dovrebbe essere il 26 febbraio 2008. Zarin Mehta, il presidente dell’orchestra, non ha voluto rivelare molti particolari ai giornalisti, rimandando alla conferenza stampa ufficiale; però ha spiegato quali fossero le principali condizioni poste dall’orchestra al governo coreano: alcune sono comprensibili, altre encomiabili, ma una, in particolare, lascia interdetti.

La prima e più ovvia delle condizioni è quella che riguarda la sicurezza degli orchestrali, e in particolare di quelli di origine coreana. E qui siamo d’accordo. Altre condizioni riguardano aspetti vicini al diritto d’informazione: la presenza di giornalisti locali e stranieri, e la trasmissione in diretta del concerto sulle emittenti nazionali, per evitare di far diventare la serata una passerella per il regime. Encomiabile. Altre condizioni riguardavano gli aspetti pratici e organizzativi: l’impegno a migliorare l’acustica della sala (l’East Pyongyang Grand Theater), la delicatissima questione del trasporto degli strumenti e così via. Ma la richiesta che spicca è quella che riguarda la possibilità, da parte dell’orchestra, di aprire il concerto con l’inno nazionale americano, “The Star-Spangled Banner”.

Che il concerto sia una questione più diplomatica che artistica è sicuro. Come informano tutti i giornali americani, la trattativa è stata seguita con interesse dal Dipartimento di Stato, e commentata molto positivamente alla luce delle recenti aperture di Bush nei confronti del governo di Kim-Jong-il (finora inchiodato saldamente all’asse del male). I paragoni si sprecano: i concerti della Boston Symphony in Unione Sovietica nel 1956, seguiti nel ’59 da quelli della stessa NYP, diretta da Bernstein. O nel 1973, subito dopo la visita di Nixon in Cina, i concerti a Pechino della Philadelphia Orchestra. La capacità della musica di varcare le frontiere e di abbattere le barriere fra i popoli è uno dei luoghi comuni più ricorrenti nel jet-set musicale mondiale. Non certo falso, come tutti i luoghi comuni; solo, diciamo così, facilmente incline all’ipocrisia.

Bernstein era ben conscio del portato politico di un concerto di una delle grandi orchestre americane nel cuore della dittatura sovietica; sicuramente nella NYP c’erano più rifugiati russi (o loro affini) di quanti ce ne siano oggi di coreani. Parlava di Šostakovič nelle conferenze stampa, lo eseguiva, inseriva l’opera di un compositore americano in ogni concerto. Era uno scambio, un segnale, bello e importante. I concerti si aprivano con l’orchestra che intonava l’inno sovietico; il pubblico si alzava in piedi, e ci rimaneva durante l’inno americano. Uno scambio, appunto. Furono molti i commentatori che, anche allora, parlarono di sostegno alla dittatura, di legittimazione eccetera. Eppure non furono necessari particolari sovrattoni patriottici.

Oggi la condizione di aprire il concerto con “The Star-Spangled Banner” sembra quasi uno schiaffo. Perché questa richiesta, se davvero si ritiene che la musica abbia la forza di superare i conflitti e le lacerazioni della politica. Ma davvero, poi, lo si ritiene?

AGGIUNTA DEL 7 MARZO 2008

In realtà Maazel ha diretto “The Star-Spangled Banner” dopo l’inno nordcoreano. In compenso il programma scelto per la serata aveva un aspetto curiosamente elementare nella sua programmaticità, con la Sinfonia “dal Nuovo Mondo” di Dvorák e Un americano a Parigi di Gershwin. Un buon resoconto del concerto, con le sue luci e le sue ombre, può essere letto in questo articolo dell’Economist.

26 Novembre 2007 § § permalink

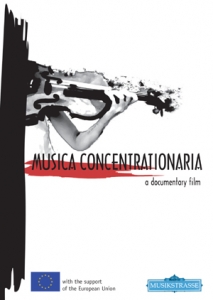

È molto difficile interrogarsi sul significato che la musica può avere per la vita di un uomo quando una tappezzeria sonora riveste interamente le nostre giornate; così come appare sempre più raro riuscire a coltivare quel particolare silenzio interiore che l’ascolto richiede; capita di arrivare trafelati al concerto di un grande artista, e aspettare invano che il turbine della sua grande ala ci sfiori. Assuefatti e rintronati dall’onnipresenza della musica. Ma ascoltare il racconto di chi ha vissuto l’esperienza musicale al limite dell’esperienza umana fa tornare in mente alcuni valori fondamentali, sopiti da quella che potrebbe essere definita “sovrastimolazione estetica”. Musica Concentrationaria è uno strano documentario, nato come parte di un ambiziosissimo progetto condotto dal musicista pugliese Francesco Lotoro: raccogliere tutta la documentazione relativa alla musica composta in prigionia lungo l’intero arco del Ventesimo Secolo, sotto ogni latitudine, e registrarla poi in una sontuosa collana di dischi (24 cd, per la Musikstrasse). In questo DVD sono raccolte una ventina di interviste a sopravvissuti ai campi di prigionia o di concentramento europei, o a loro parenti stretti, e viene documentata la terribile situazione di chi vede dipendere la propria sopravvivenza materiale o anche solo spirituale dall’emozione o dal mestiere del fare musica. Chi ha fatto musica per provare un estremo barlume di libertà o di comunità spirituale, per superare la solitudine e la disperazione di una detenzione inumana e selvaggia, di una condanna a un lavoro stremante e senza speranza; o chi ha dovuto fare musica per allietare i propri aguzzini. Fra questi due poli, l’enorme varietà di esperienze che la musica rende possibili anche “al di fuori” della civiltà da cui si vorrebbe creata. Il DVD ha una regia piuttosto sommaria, fatta con un materiale di base costituito da pochi piani sequenza e tante interviste a camera quasi fissa; eppure, qua e là, momenti di grande emozione. E poi quei visi. I visi di chi ha visto; di chi vorrebbe che non fosse scordato, di chi ha passato un’intera vita a elaborare, e vorrebbe aiutarci a non dovere un giorno ripartire da zero. Prima e ultima testimonianza, quella della grande clavicembalista ceca Zuzana Ruzickova, deportata nel 1941 nel cosiddetto “ghetto di Terezín” (Teresienstadt). Sullo sfondo, la storia incredibile di alcuni grandi compositori che continuarono a fare musica, spesso con straordinario impegno e con importanti risultati, anche quando per loro tutto era perduto, quando persino la fiducia nell’essere umano non poteva che essere svanita: Viktor Ullmann, Hans Krása, Pavel Haas, Gideon Klein, e tanti altri minori, fino ai minimi, a coloro che sapevano solo cantare una canzone, e magari lo facevano in cambio di tre minuti di sospensione del lavoro. Da non dimenticare. Assolutamente, per il bene di tutti.

È molto difficile interrogarsi sul significato che la musica può avere per la vita di un uomo quando una tappezzeria sonora riveste interamente le nostre giornate; così come appare sempre più raro riuscire a coltivare quel particolare silenzio interiore che l’ascolto richiede; capita di arrivare trafelati al concerto di un grande artista, e aspettare invano che il turbine della sua grande ala ci sfiori. Assuefatti e rintronati dall’onnipresenza della musica. Ma ascoltare il racconto di chi ha vissuto l’esperienza musicale al limite dell’esperienza umana fa tornare in mente alcuni valori fondamentali, sopiti da quella che potrebbe essere definita “sovrastimolazione estetica”. Musica Concentrationaria è uno strano documentario, nato come parte di un ambiziosissimo progetto condotto dal musicista pugliese Francesco Lotoro: raccogliere tutta la documentazione relativa alla musica composta in prigionia lungo l’intero arco del Ventesimo Secolo, sotto ogni latitudine, e registrarla poi in una sontuosa collana di dischi (24 cd, per la Musikstrasse). In questo DVD sono raccolte una ventina di interviste a sopravvissuti ai campi di prigionia o di concentramento europei, o a loro parenti stretti, e viene documentata la terribile situazione di chi vede dipendere la propria sopravvivenza materiale o anche solo spirituale dall’emozione o dal mestiere del fare musica. Chi ha fatto musica per provare un estremo barlume di libertà o di comunità spirituale, per superare la solitudine e la disperazione di una detenzione inumana e selvaggia, di una condanna a un lavoro stremante e senza speranza; o chi ha dovuto fare musica per allietare i propri aguzzini. Fra questi due poli, l’enorme varietà di esperienze che la musica rende possibili anche “al di fuori” della civiltà da cui si vorrebbe creata. Il DVD ha una regia piuttosto sommaria, fatta con un materiale di base costituito da pochi piani sequenza e tante interviste a camera quasi fissa; eppure, qua e là, momenti di grande emozione. E poi quei visi. I visi di chi ha visto; di chi vorrebbe che non fosse scordato, di chi ha passato un’intera vita a elaborare, e vorrebbe aiutarci a non dovere un giorno ripartire da zero. Prima e ultima testimonianza, quella della grande clavicembalista ceca Zuzana Ruzickova, deportata nel 1941 nel cosiddetto “ghetto di Terezín” (Teresienstadt). Sullo sfondo, la storia incredibile di alcuni grandi compositori che continuarono a fare musica, spesso con straordinario impegno e con importanti risultati, anche quando per loro tutto era perduto, quando persino la fiducia nell’essere umano non poteva che essere svanita: Viktor Ullmann, Hans Krása, Pavel Haas, Gideon Klein, e tanti altri minori, fino ai minimi, a coloro che sapevano solo cantare una canzone, e magari lo facevano in cambio di tre minuti di sospensione del lavoro. Da non dimenticare. Assolutamente, per il bene di tutti.