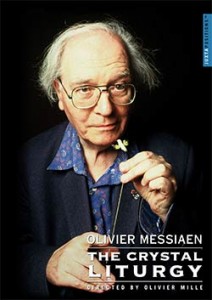

Il prossimo 10 dicembre saranno passati 100 anni dalla nascita di Olivier Messiaen, e gli omaggi hanno da tempo cominciato ad apparire un po’ ovunque. Qui vorrei ricordarne due, di taglio molto diverso: il film di Olivier Mille, intitolato La Liturgie de cristal, del 2002, da poco pubblicato in DVD nella bella collana “Juxtapositions” (The Crystal Liturgy, Ideale Audience 2007), e un buffo quanto incongruo articolo che gli ha recentemente dedicato il «Nouvel Observateur».

Il film di Mille è un bellissimo omaggio. Comincia con una lunga sequenza di canyon dello Utah, per poi ripercorrere la vita creativa di Messiaen per ampi capitoli, utilizzando frammenti di interviste, scene di paesaggio ed esecuzioni musicali. Ci sono tutti gli aspetti della lunga e per molti versi sorprendente vita di Messiaen: l’ornitologo serissimo, appassionato, spesso quasi infastidito dalla sufficienza con cui talvolta era (e per molti versi tuttora è) considerato questo aspetto della sua creatività. Lo studioso di discipline filosofiche e spirituali, con il capitolo sul Giappone, e l’indissolubile legame con le immagini e i motivi della fede cattolica. Messiaen compositore, dalla classe di Dukas alle prime creazioni, il campo di prigionia e la genesi del Quatuor puor la fine du temps, poi le tante fasi e la straordinaria ricchezza e varietà del suo catalogo, compreso il periodo americano e il vasto affresco di Des Canyons aux Etoiles (con delle belle riprese del Mount Messiaen, la montagna che gli fu dedicata nello Utah nel 1978). E ancora: Messiaen didatta, con gli interessanti frammenti di lezione al Conservatorio. E sopra tutto, molta bellissima musica, dal Catalogue des oiseux al San Francesco d’Assisi. Tutto in un’ora, sinteticamente riassunto ma non imbottito d’informazioni. Il DVD comprende anche tre frammenti di un precedente documentario di Mille su Messiaen, Des canyons aux étoiles, le Mode d’Olivier Messiaen, del 1997, fatto di interviste a interpreti, amici e allievi. Un invito ad approfondire e a conoscere, proprio come dev’essere un omaggio.

Nei tanti inserti di intervista si ritrova il Messiaen immaginifico, quasi serioso nelle spiegazioni – ma con un filo di spirito sornione e un vistoso piacere nell’essere ascoltato e ammirato – intelligente e privo del timore di sembrare presuntuoso. Le prime parole che gli si sente dire sono:

Nei tanti inserti di intervista si ritrova il Messiaen immaginifico, quasi serioso nelle spiegazioni – ma con un filo di spirito sornione e un vistoso piacere nell’essere ascoltato e ammirato – intelligente e privo del timore di sembrare presuntuoso. Le prime parole che gli si sente dire sono:

Je suis musicien d’abord, bien entendu, compositeur de musique, professeur de composition, organiste, pianiste, aussi rythmicien – j’ai fait des études particulier des rythmes, surtout sur la métrique grecque et les decî-tâlas de l’Inde antique – mais je suis également ornithologue, et ornithologue professionnel et de métier, et ça fait plus de trente ans que je note des chants d’oiseaux pas seulement en France et dans toutes le provinces de France, mais dans tous les pays où j’ai pu voyager au cours de mes concerts.

La cosa che più piace e sorprende della sua intelligenza, è la capacità di portare all’interno del discorso musicale delle “immagini strutturali” (non saprei come chiamare altrimenti dei procedimenti di composizione basati su impressioni visive e auditive) provenienti da mondi ad essa estranei, fossero mondi della biologia (il canto degli uccelli, prima di tutto, ma anche una certa visione della storia naturale), dell’etnografia (la musica giapponese, il gamelan) o della filosofia e della religione (per esempio l’idea del “principio della vetrata”, cioè dell’utilizzo di una moltitudine di colori allo scopo di comunicare un unico colore complessivo). Tra gli esecutori che il film mostra, Ivonne Loriod (la sua seconda moglie), Kent Nagano (giovanissimo), Pierre-Lauren Aimard, e naturalmente Pierre Boulez.

E proprio quest’ultimo trova un modo tutto particolare di ricordare Messiaen in occasione del centenario. Il «Nouvel Observateur» lo intervista in un articolo intitolato “Messiaen, mon Maitre”, e lui ricorda serenamente di aver definito la musica del suo maestro “musique de bordelle”: doveva farlo, era una giusta ribellione, dice. Poi aggiunge anche che in realtà nessuno lo seguiva nelle sue manie, in particolare il canto degli uccelli, la musica religiosa e quella d’organo. È così che Boulez continua a diffondere l’immagine di un bizzarro bigotto, un accademico con dei lati geniali e capace di grandi composizioni, alternate però a delle cose impresentabili e retrive («Messiaen ne compose pas, il juxtapose» ha persino scritto a suo tempo il suo caro allievo). Quanto ha fatto male, alla comprensione di Messiaen questa interpretazione? E perché in Francia non sembra essere possibile liberarsi dei pareri ex chatedra di Boulez? Basta osservare il senso di libera creatività che comunica Messiaen e il chiuso accademismo delle immagini di Boulez direttore per capire che le cose stanno esattamente al contrario. Boulez ha l’aria di un cardinale che officia i suoi misteri con gesti imperiosi e oscuri. Se poi si volessero confrontare le composizioni dei due, beh le cose si mettono anche peggio. Ma è davvero ancora così inevitabile confrontarsi con lui su tutta la musica contemporanea francese?

E proprio quest’ultimo trova un modo tutto particolare di ricordare Messiaen in occasione del centenario. Il «Nouvel Observateur» lo intervista in un articolo intitolato “Messiaen, mon Maitre”, e lui ricorda serenamente di aver definito la musica del suo maestro “musique de bordelle”: doveva farlo, era una giusta ribellione, dice. Poi aggiunge anche che in realtà nessuno lo seguiva nelle sue manie, in particolare il canto degli uccelli, la musica religiosa e quella d’organo. È così che Boulez continua a diffondere l’immagine di un bizzarro bigotto, un accademico con dei lati geniali e capace di grandi composizioni, alternate però a delle cose impresentabili e retrive («Messiaen ne compose pas, il juxtapose» ha persino scritto a suo tempo il suo caro allievo). Quanto ha fatto male, alla comprensione di Messiaen questa interpretazione? E perché in Francia non sembra essere possibile liberarsi dei pareri ex chatedra di Boulez? Basta osservare il senso di libera creatività che comunica Messiaen e il chiuso accademismo delle immagini di Boulez direttore per capire che le cose stanno esattamente al contrario. Boulez ha l’aria di un cardinale che officia i suoi misteri con gesti imperiosi e oscuri. Se poi si volessero confrontare le composizioni dei due, beh le cose si mettono anche peggio. Ma è davvero ancora così inevitabile confrontarsi con lui su tutta la musica contemporanea francese?