La vitalità di una forma artistica può essere giudicata anche attraverso la capacità di comunicare che i suoi codici simbolici conservano nel tempo. Curiosamente l’opera lirica, mille volte data per defunta e considerata alla stregua di una forma di assistenzialismo artistico persino da qualche ministro della cultura, continua a rivelarsi capace di comunicare concetti ed emozioni in una tale molteplicità di contesti da stupire anche il più appassionato dei suoi spettatori-ascoltatori.

In questi giorni è nei cinema italiani un bellissimo film del regista inglese Danny Boyle: The Millionaire (Slumdog Millionaire nella versione originale). È la storia di Jamal Malik, un ragazzo degli slum di Mumbai, e della sua lotta per sottrarsi al destino di miseria al quale sembra condannato per nascita e condizione; una lotta che è scandita dai tempi di due vicende parallele e intrecciate: la ricerca del riscatto economico attraverso la partecipazione al quiz televisivo Chi vuol esser milionario, e la disperata lotta per riavere Malika, la donna che ama fin da bambino, fin dal giorno in cui ha perso la madre, uccisa dal fanatismo religioso. Gli sta a fianco, alternativamente come spalla e antagonista, il fratello maggiore Salim, un ragazzo più violento e determinato, corresponsabile al tempo stesso del dolore e del successo di Jamal.

È un film molto ben costruito, che gioca con diversi codici simbolici e diversi ritmi: il mondo della televisione con i suoi format universali e il suo pathos, il cinema commerciale indiano con le sue convenzioni, i suoi miti e i suoi ritmi, in una girandola di fili narrativi intrecciati e salti temporali, di rimandi e allusioni che lo rende a volte persino eccessivamente “ripieno”. Ma c’è una scena che colpisce la retina e rimane misteriosamente registrata nella memoria, con tutti i significati e i simboli che porta con sé.

Jamal, Salim e Malika, i due moschettieri più uno (come si definiscono per gioco), si trovano a un certo punto del film a dover scappare da una banda di criminali che sfruttano i bambini degli slum costringendoli a chiedere l’elemosina per le strade di Mumbai; i due fratelli riescono a salire su un treno in corsa, ma Malika viene catturata. Scesi avventurosamente dal treno in quella che si scoprirà essere la città di Agra, davanti agli occhi di Jamal e Selim si dispiega improvvisamente la visione del Taj Mahal; una bellezza assurda, si potrebbe dire “fuori scala”, vista la durezza delle scene precedenti. I due bambini cominciano a vivere di espedienti attorno alle attrazioni del luogo, derubando i turisti o rivendendo le scarpe lasciate dai visitatori all’ingresso del palazzo. In seguito a uno di questi furti, Jamal viene duramente picchiato, e mentre si sta lavando le ferite nell’acqua di un fiume, sente una musica strana venire dai giardini del palazzo: noi lo sappiamo, è il suono di un oboe accompagnato dagli archi; lui comincia comincia a seguirlo, e arriva in un luogo che dato il contesto sembra quasi surreale: nei giardini si sta rappresentando uno spettacolo d’opera all’aperto, fra le luci dei riflettori e le scenografie. Mentre i suoi amici si arrampicano sui tralicci delle gradinate per rubare le borse degli spettatori, lui si sofferma a guardare.

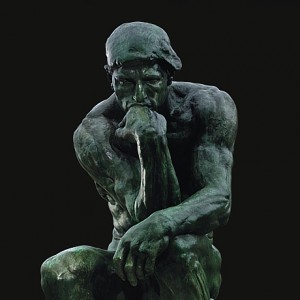

Quella che si vede è una grande scena infernale, coperta di fuoco e solcata da rivoli incandescenti, con due persone al centro, un uomo e una donna: lei sembra morta, lui la abbraccia. Ma ciò che colpisce è quello che si sente: terminato il passaggio dell’oboe, l’uomo comincia a cantare, e le parole che intona sono di quelle che chi ama l’opera conosce molto bene: “Eurydice, Eurydice! Mortel silence! Vaine espérance! Quelle souffrance!”. È l’aria di Orfeo dal II atto dell’Orphée et Eurydice di Gluck, la famosa “J’ai perdu mon Eurydice”; l’oboe, anche se i titoli di coda non lo indicano, proviene da un’altra pagina meravigliosa, l’arioso “Quel nouveau ciel”.

Ecco la melodia dell’oboe:

arioso_gluck

ed ecco l’aria; la parte che si sente nel film è da 2:16

jai-perdu-mon-eurydice

Due tra i passaggi più patetici e profondi dell’opera, incollati con molta astuzia. L’inquadratura passa dal primo piano del viso pesto e incantato di Jamal a un flashback sul momento della separazione da Malika, il treno che corre, lei immobile che si fa sempre più lontana, e poi ancora lei, più grande, molto tempo dopo, che sorride alla stazione, in quel gioco di rimandi temporali incrociati che è una delle cose più belle di questo film.

Ecco che attraverso pochi secondi di musica, Boyle fornisce una chiave interpretativa molto forte, e lo fa utilizzando il codice simbolico del melodramma. Il desiderio, il dolore e l’ostinazione di Orfeo, che per riavere Euridice attraversa la palude infernale, sono quelli di Jamal; il suo canto, la sua prova di bravura, il gesto con cui commuove il mondo è la partecipazione a un quiz televisivo. Ma l’aria di Orfeo non è solo di dolore: contiene il senso di colpa. Orfeo piange perché la sua curiosità gli ha fatto perdere di nuovo Euridice; doveva tenere gli occhi chiusi, non doveva guardare, doveva fidarsi. Jamal è fuggito dai criminali che lo stavano per accecare; ha voluto sottrarsi a un destino segnato per sempre, ha voluto conoscere la vita, passare attraverso l’inferno del mondo per riconquistare davvero la libertà di Malika e la propria. Il significato che poche note musicali sanno portare è centrale per la comprensione del film, e curiosamente viene utilizzata un’opera del diciottesimo secolo; qualcosa di apparentemente lontanissimo dall’ambientazione della vicenda. Ma volendo guardare, c’è anche di più.

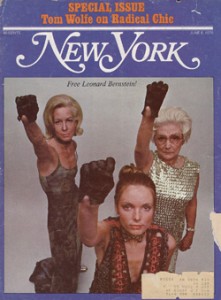

Che il codice dell’opera barocca non sia in realtà poi così lontano da quello del cinema di Bollywood, è cosa che più di un regista ci ha fatto scoprire da tempo (vedi per esempio il famoso Giulio Cesare di David McVicar). Ma anche senza abbandonarsi all’accanimento interpretativo, c’è un altro filo, chissà se del tutto casuale, che la presenza dell’aria di Gluck in quella scena porta con sé. Jamal fugge per evitare una mutilazione dettata da esigenze estetiche, pur se criminali: il canto di un bambino cieco attira dieci volte di più elemosine, dice uno dei personaggi. Gluck ha scritto quella melodia per Gaetano Guadagni, un castrato; la versione del film, tuttavia, è quella parigina per tenore… Chissà se Boyle ci ha pensato. La distanza tra le cose spesso è una questione di punti di vista; a volte sembra incredibile, ma l’opera sa ancora offrirne uno centrale e privilegiato rispetto a buona parte del nostro immaginario.

Le immagini sono tutte fotogrammi del film. I due brani musicali sono tratti dall’edizione dell’Orphée et Eurydice di C.W. Gluck utilizzata anche da Boyle per la colonna sonora. Si tratta dell’esecuzione diretta da Hans Rosbaud, con Leopold Simoneau, Suzanne Danco e l’Orchestre des Concerts Lamoureux (Philips 1956). La versione dell’opera è quella di Parigi del 1774, con Orfeo interpretato da un tenore (e Simoneau nella parte è una vera lezione di stile e fraseggio, anche se lontana anni luce dalle versioni filologiche di oggi).