Il rapporto tra autore e libro talvolta ricorda quello fra cane e padrone. Li vedi insieme e ti sembra che l’animale rassomigli all’uomo, ne abbia assunto i tratti somatici e gli atteggiamenti; non saprai mai se è una tua fissazione – perché hai in testa quell’aspetto un po’ dinoccolato del padrone, magari, e lo stai iniquamente proiettando sul cane. Dinoccolato è il padrone, dinoccolato ti sembra anche il cane.

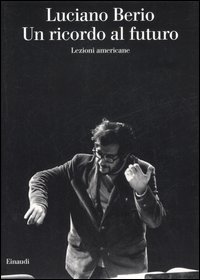

Io non ho conosciuto Luciano Berio, e non potrei dire se fosse dinoccolato (ma non mi pare proprio per niente). Però ho cercato più volte di conoscere la sua opera, e posso dire che Un ricordo al futuro, il libro che raccoglie le trascrizioni delle sue “lezioni americane” (Einaudi 2006, a cura di Talia Pecker Berio) le rassomigli molto. Berio ha dottissimi esegeti e allievi micidiali capaci di scagliare spaventosi anatemi, e allora metto in fila qualche caratteristica del libro, faccio finta di attribuirla solo al libro e poi passo velocemente oltre, perché non è di tutto il libro che vorrei parlare, ma di un preciso capitolo (di una precisa conferenza).

Dunque: il libro è scritto con una stranissima alternanza di zone decisamente criptiche e passaggi di canto spianato. Il libro ha delle intuizioni che ti fanno chiudere gli occhi e vedere quello che non avevi mai visto, e dei momenti che ti ricordano i pantaloni a zampa d’elefante del babbo. Il libro ha dei passaggi, a volte pagine intere, che le rileggi una, poi due, poi tre volte per capire di cosa sta parlando, e poi vai avanti facendo finta di capire, perché non ha voglia di commiserarti a ogni pagina. Il libro manifesta un amore sconfinato per l’intelligenza; un amore che a volte fa quasi paura, perché non sempre il fuoco dell’intelligenza basta a scaldarti dalla testa ai piedi; e perché magari ti è capitato di leggere autori che erano meno innamorati dell’intelligenza, ma in questo ti sembravano perfino più intelligenti; ma in ogni caso ti fa venir voglia di essere più intelligente (che è come cercare di diventare più alti). Il libro, in ogni singola conferenza, mostra uno strano equilibrio fra trattazione puntuale e divagazione improvvisa. Il libro infine sembrerebbe un sistematico panorama, ma ti rimane in testa soprattutto per molti brevi passaggi in cui ti soffia nell’orecchio intuizioni e idee molto brillanti.

Dimenticare la musica

Sei bellissime conferenze tenute nel 1993–94 come titolare della cattedra di poetica Charles Eliot Norton alla Harvard University. Quella stessa cattedra che pochi anni prima aveva ispirato le Lezioni americane di Calvino, e qualche anno prima ancora The Unanswered Question di Bernstein, e prima ancora Musica e immaginazione di Copland, e prima ancora La poetica della musica di Stravinsky. E tanti, tanti altri, fra cui il recentissimo La musica sveglia il tempo di Daniel Barenboim. Sei diversi temi, tutti molto cari alla poetica di Berio. Ma fra tutte, la lezione che mi è sembrata più interessante, per quanto breve e per certi versi imperfetta, è la terza, dedicata alla memoria nella musica e al rapporto con il passato. Il titolo, bellissimo, è “Dimenticare la musica”.

Sei bellissime conferenze tenute nel 1993–94 come titolare della cattedra di poetica Charles Eliot Norton alla Harvard University. Quella stessa cattedra che pochi anni prima aveva ispirato le Lezioni americane di Calvino, e qualche anno prima ancora The Unanswered Question di Bernstein, e prima ancora Musica e immaginazione di Copland, e prima ancora La poetica della musica di Stravinsky. E tanti, tanti altri, fra cui il recentissimo La musica sveglia il tempo di Daniel Barenboim. Sei diversi temi, tutti molto cari alla poetica di Berio. Ma fra tutte, la lezione che mi è sembrata più interessante, per quanto breve e per certi versi imperfetta, è la terza, dedicata alla memoria nella musica e al rapporto con il passato. Il titolo, bellissimo, è “Dimenticare la musica”.

Sono dodici pagine, e come le altre conferenze sembrano più un invito alla riflessione che una trattazione complessiva, ma sono molto dense di stimoli per chiunque si interessi alla musica di oggi, intesa sia come interpretazione sia come composizione. Vi fanno ritorno alcuni dei temi che attraversano tutto il brevissimo libro, e che sono cari alla poetica di Berio. Vorrei per esempio citare la frase iniziale, molto bella:

Ci sono mille modi di dimenticare la musica e a me interessano i modi attivi di dimenticarla, piuttosto di quelli passivi e inconsapevoli. In altre parole, mi interessano le amnesie volontarie, anche se il desiderio e il tentativo di possedere e di ricordare tutta la storia, di tutti i tempi e di tutti i luoghi, è un aspetto costitutivo del pensiero moderno; e anche se i mezzi per soddisfare questo desiderio certamente oggi non mancano.

C’è, da parte di chi ascolta, la tendenza a ricordare tutto il passato musicale come fosse un bene di consumo a lui contemporaneo. Tale tendenza ha un suo senso, perché il passato, per l’ascoltatore, è la risorsa più disponibile del sapere musicale; ma essa assume talvolta i caratteri di una inconsapevole frustrazione ideologica, avendo alle sue radici non tanto un plausibile codice di valori musicali quanto condizionamenti di mercato.

L’idea del passato musicale non come una grande biblioteca della salvezza umana (non saprei altrimenti come definirla), ma come un supermercato della confezione musicale ricorre più volte, con molteplici risonanze in questo libro. Ma poco oltre, dopo avere pagato il giusto debito estetico a Adorno, c’è una frase che mi ha colpito per come sistema le numerose e diffuse tentazioni di estenuazione del testo basate sulle microvariazioni interpretative, e il loro rapporto con il mondo del consumo:

Ma la conservazione del passato ha un senso anche negativamente, quando diventa un modo per dimenticare la musica. L’ascoltatore ne ricava un’illusione di continuità che gli permette di selezionare quanto pare confermare quella stessa continuità e di censurare tutto quanto pare disturbarla. Questa è la ragione per cui spesso l’esecuzione musicale sembra avere una vita autonoma: diventa una specie di mercanzia indifferente alla musica che dovrebbe servire. Per quanto diversificate possano sembrare le varie maniere di esecuzione, sono tutte profondamente radicate, insisto, nella società di consumo piuttosto che nel mondo delle idee.

Il virtuosismo dell’intelligenza

Quello della memoria e del rapporto con il passato è uno di temi che toccano con più intensità chiunque abbia a che fare con la musica. Una volta si sarebbe specificato “con la musica classica”, ma oggi esso riguarda in maniera altrettanto profonda il jazz e il rock. Molti compositori, da Brahms a Mahler a Stravinsky (ma anche un autore straordinario e atipico come Valentin Silvestrov, su cui mi piacerebbe tornare presto) sarebbero incomprensibili senza il desiderio, anche inconscio, di riflettere su questo rapporto. Berio stesso, in questa conferenza, dedica un passaggio molto interessante a Mahler, autore che “solitario all’interno di se stesso, elabora un discorso fatto di forze in contrasto e, appunto, complementari, esibendo in uno stesso fiato, segnali melodici banali e concezioni originali istituzionalmente incompatibili fra loro, trascendendo gesti musicali privati in dimensioni spiritualmente visionarie mai udite prima”.

Molto altro ci sarebbe da dire su questo testo, e sulle brevissime e dense analisi della Sequenza III (per voce sola) di Berio o del balletto Agon di Stravinsky che contiene. Ma preferisco chiudere qui il fin troppo lungo post, con un’altro passaggio che mi è piaciuto molto, e che offro all’altrui riflessione dopo averlo io stesso rimasticato a lungo. Si parla ancora dell’interpretazione, e nella sua lapidarietà si intravedono in filigrana tante vicende della vita e della poetica di Berio:

L’unica forma di virtuosismo degna di questo nome è il virtuosismo dell’intelligenza, capace di penetrare e rendere mondi musicali diversi.

Amare il passato, conoscerlo e farlo vivere con rispetto nel presente dell’interpretazione e della riflessione, ma saperlo anche dimenticare per affrontare in una prospettiva fresca e fiduciosa il futuro. Pur nella (mia) semplificazione estrema, mi sembra che siano non solo le parti migliori dell’estetica di Berio, ma un progetto interessante per tutti. Compositori e non.

Nella foto iniziale, il cui autore non ho ancora individuato, Luciano Berio insieme a Cathy Berberian (qui per un ricordo della Berberian)